幼児ポピーあおどり 8月号の見どころ

あおどりでは、8月号から「とけい」の学習が始まります。

時計の読み方は1年生の算数で学習しますが、なかなか理解できないというお子さんも少なくないようです。

「とけい」の学習でつまずく2つの理由

1つ目の理由は、時間は目に見えないということです。

たし算やひき算は、おはじきや数え棒を使って、実際に目で見たり、触ったりしながら学習できますが、時間は取り出して見ることも触ることもできません。

短い針が3、長い針が12を指したら3時。

文字盤の1・2・3は、5分・10分・15分と読む…というように、時計のルールを覚えるしかないのです。

2つ目の理由は、時計は短針と長針で数え方が異なるということです。

そのうえ、ふつう数は10の単位で繰り上がりますが(10進法)、

時計は短針が12進法、長針が60進法と、なんともわかりにくい数え方をします。

なるほど! 子どもにとって「とけい」の学習は、大人が思うほど簡単ではないのですね。

時計の読み間違え方

それでは、時計の読み方で、子どもたちは実際にどんな間違いをしているのでしょうか。

どちらもそう答えたくなるのはわかりますね。

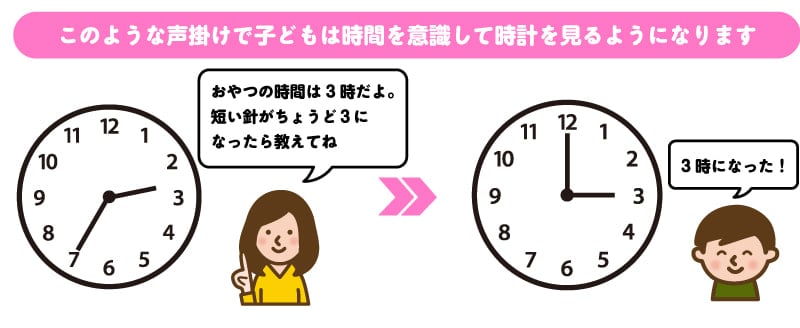

時計の読み方は日常会話で身につく

時計はふだんの生活には欠かせないものです。

日常の会話の中で、時間を意識できるような声かけをしてあげるといいですね。

ご家庭でアナログの時計を用意して、まずは短い針の「何時」を読むことから始めてみてください。

アナログ時計ですが、1~12の数字が見やすいもので、分刻みのメモリがあるものがおススメです。

その他にも、

「短い針が5を指したら5時。おもちゃを片付けてね」

「短い針が8を指したら寝る時間だよ。もう8時だね。おやすみ」

などと、時間を意識させるような会話を続けることで、自然と時計の読み方を覚えます。

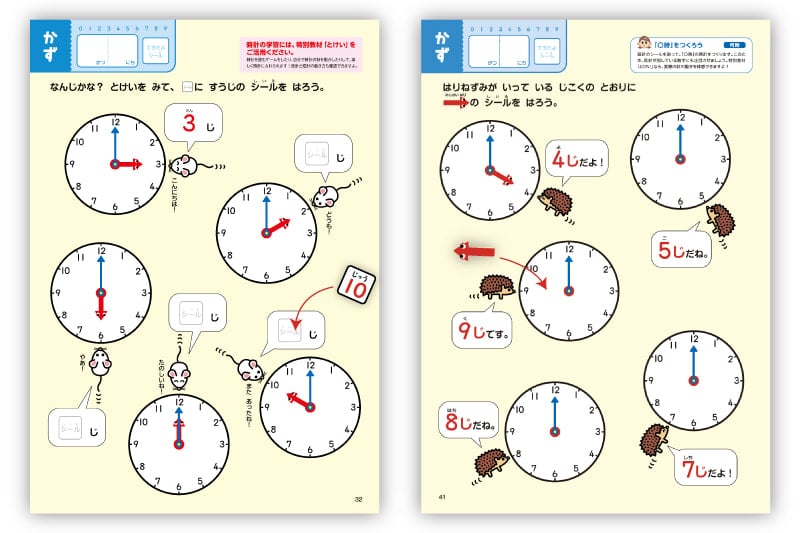

あおどりドリるんでは、8月号から3月号まで、毎月「とけい」の学習ができます。

まずは「〇時ちょうど(正時)」の読み方からスタート。

数字や短針のシールを貼りながら、楽しく時計の学習に慣れていきます。

また、8月号には時計の針を指で動かして遊べるアプリもついています。

数ある知育系のアプリの中でも、時計のアプリは大人気!!

ゲーム感覚で学べるので、時計の勉強が楽しくなります。

ドリるんとアプリで、小学校入学までに「とけい」の学習はバッチリですね☆彡