幼児ポピーあおどり 5月号の見どころ

5月号の特別教材「わくわく みちつなぎ」。カードを並べて道をつなぐゲームですが、今注目されているプログラミング的思考を養うことができます。

「プログラミング教育」って、何?

2020年度より小学校で必修化されたプログラミング教育。

「プログラミングって何?」

「小学校のプログラミング教育ってどんなことをするの?」

「プログラミングなんて、子どもに質問されても教えられない!」

頭の中は疑問や不安が渦巻いているのでは!?

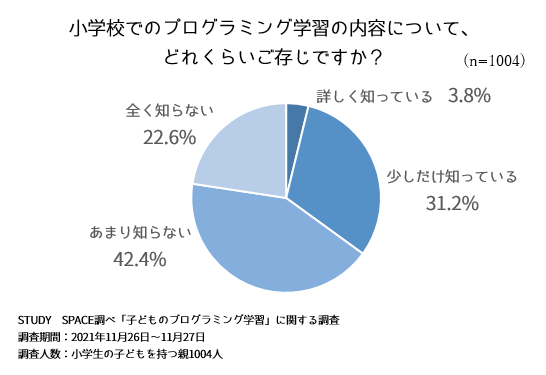

スタディスペース調べ(2021年11月)では、小学生の子どもを持つ親の6割以上が「プログラミング学習の内容について知らない」と答えています。

小学校でプログラミング教育が始まって2年がたち、徐々に不安が解消された方もいらっしゃると思いますが、これから小学校入学の準備を始める保護者にとっては、プログラミング教育についてもっと知りたいところですよね。

小学校でのプログラミング教育

それでは小学校でのプログラミング教育っていったいどんなものなのでしょうか。

もしかすると、次のような間違った情報が飛び交っているかもしれません。

- 小学校では、新しく「プログラミング科」という科目ができる

→× 「プログラミング科」という科目はありません。教科書もないし、テストで評価されることもありません。 - プログラミング教室や塾に通わないと、授業についていけない。

→× 学校での学習で十分です。特別に興味がある子は別ですが、教室や塾に通う必要はありません。 - 入学までに、家でパソコンやタブレットを準備する必要がある

→× 子どもたちが使うパソコンやタブレットは、学校で用意してくれます。家で特別に準備する必要はありません。

大事なのは試行錯誤すること

「プログラミングって何?」の答えをわかりやすく言うと、「コンピュータにさせたい仕事を、コンピュータにわかる言葉で指示を出し、動かすこと」。だからと言って、子どもがみんなIT企業の社員やプログラマーになるわけではありません。

小学校でのプログラミング教育の目的は、コンピュータの操作を学ぶことではなく、試行錯誤しながら答えを導き出す力(プログラミング的思考)を伸ばすことです。

5月号の特別教材「わくわく みちつなぎ」は、まさに試行錯誤の宝庫です。ゴールを設定し、順序立てて考え、実行するというプログラミング的思考を身につける練習ができます。パソコンやタブレットを使わずに、親子で、家族で楽しく取り組めるカードゲーム「わくわく みちつなぎ」。どうぞお楽しみに!!

*10月号では、タブレットやスマートフォンを使って自分が試行錯誤したことを実行できるプログラミングゲームアプリをお届けします。