体を動かす=運動系の子どもの習いごとの選び方

幼児期に身につけておきたい運動神経を発達させる動きや、運動系の習いごとの選び方やポイントについて、専門家のお話をご紹介!

幼児の習いごととしても人気が高い運動系の習いごと。体を動かすことを好きになり、運動神経を伸ばすために、この時期の子どもたちに必要な運動環境や体育指導について、小出先生にお話をうかがいました。

小出 史比古(こいで ふみひこ)先生

愛知県出身、日本体育大学卒。大学卒業後は体育指導者として都内の幼児体育会社に7年在籍。その後、有限会社ムックの幼児体育を設立し現在に至る。幼稚園や保育園への体育指導者派遣事業の他、体育・水泳・サッカー・ダンスクラブの運営、キャンプ・スキー・スケート・忍者遠足等の野外活動運営、幼稚園や保育士会の幼児体育研修(理論・実践)、海外幼稚園への幼児体育導入および、研修などを中心に活動。

幼児期の運動習慣ってどうして大事なの?

運動することで脳が発達し、体が成長する

脳がまだ発達途中の幼児期は、体を動かしてその経験値を脳に蓄積していく段階にあります。自由に体を動かしながらたくさんの動きをまなぶことで脳が発達し、体内の神経回路が広がっていくのです。

また、幼児期は心肺機能もまだ未熟なため、体を動かすことで、全身がポンプのような役割を果たし、手足の末端まで血流がいきわたります。血流が促進されると、体温が上昇して気分もよくなり、さらに体を動かすことが楽しくなる、という好循環が起こります。

運動をすることで脳が発達し、運動神経が育ち、さらに体が発達していくのがこの時期の子どもたちです。このように、幼児期の脳と体の発達は相互に密接に関連しています。筋力や骨、脳が成長していくと、さらに高度な思考や複雑な情報処理を伴う幅広い動きが可能となります。1~2歳頃は、個々であそんでいたものが保育園や幼稚園などの環境に順応し、成長するにつれてあそびや運動のルールを覚えて、より複雑な動きを組み合わせた運動ができるようになっていくのです。

子どもは疲れ知らずって本当?

いつまでも走り回るお子さんを見て「小さな体のどこに、こんなパワーが…」と思っているパパ・ママも少なくないでしょう。激しい運動をした翌日に筋肉痛を起こしたり、子どものペースに合わせてあそんで疲れ切ってしまったりする大人の体とは異なり、子どもの体は乳酸を作る機能が未熟なため疲れることなく動き続けられます。たくさん動くことが成長・発達につながるので、運動することが生理的に保障されているステージなのです。

“体を動かす楽しさ”をたくさん感じさせてあげよう

幼児期に身につけておきたい運動神経を発達させる動きは?

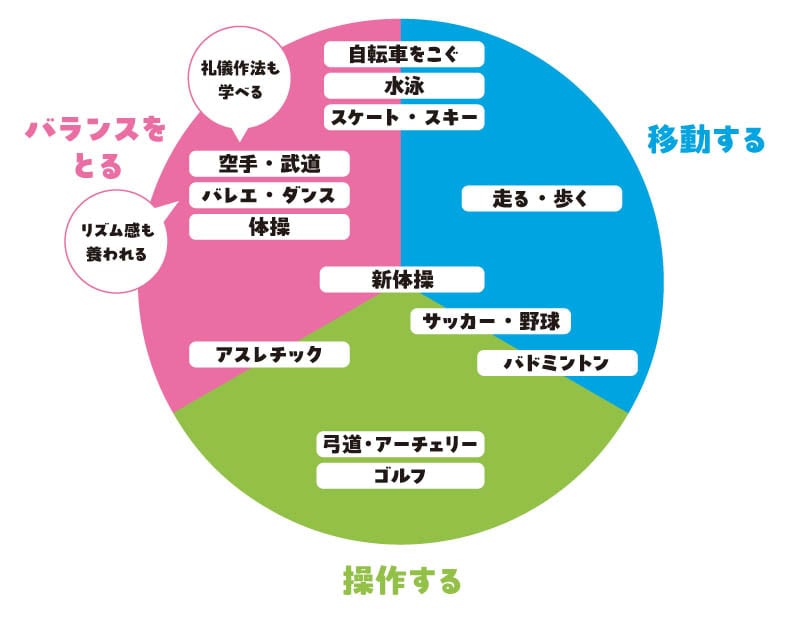

幼児期に身につけておきたい運動神経を発達させる動きには、どのようなものがあるでしょうか? 大きくは、下記の3つです。

バランスをとる:立つ、座る、寝ころぶ、起きる、回る、転がる、渡る、ぶら下がるなど

移動する:歩く、走る、はねる、跳ぶ、登る、下りる、這(は)う、よける、すべるなど

(道具などを)操作する:持つ、運ぶ、投げる、捕る、転がす、蹴る、積む、こぐ、掘る、押す、引くなど

3つの動きをバランスよく発達させることで、以下の図に示されているようなさまざまな動作やスポーツができるようになります。

どうすればいい? 運動系の習いごとの選び方・ポイント

“できない”→「嫌い!」を作らない

幼児期(~6歳程度)までは1つのスポーツに絞って練習を積むよりも、多様な体の動きを体験して運動の楽しさを感じられるような環境が理想的です。また、子ども自らが「できる!」「どんどんやりたい!」と感じることが大切なので、ほめて、認めてあげるような体育指導が重要になります。そのため、「同じ動きをくり返す(=反復練習)」や「運動を評価につなげる(=級の合格を目指す)」ということは望ましくありません。

これらは運動技能の習得や上達には欠かせない要素ではありますが、脳の発達や神経・身体機能が十分に発達してから(9歳くらいが適齢といわれます)行うことで、効果を発揮するものです。

幼児期はその手前の段階のため、「“上手じゃない”、“できない”=嫌い」という運動への苦手意識を植えつけてしまうことになります。幼児期の子どもたちの心と体の発達を大切に扱いながら、運動好きになるように温かく見守ることが大切です。

ポイントは“多様な動き”と“いろいろな道具”

運動系の習いごとを選ぶ際は、「あそび感覚であらゆる体の動きを取り入れた体育指導を行っているかどうか」をポイントにするとよいでしょう。

●サッカー:足でボールを蹴るだけでなく手でボールを挟んで運ぶあそびや、おしりでボールに座る、転がるボールを頭で止める、全身を使ってボールを扱う動きなど。

●スイミング:すべり台や浮き輪などを使っていろいろな形で水に入るあそびや、ボールなどを使った水中あそび。

●体操や新体操:鉄棒やとび箱、マットなどを使った動きや、ボールを転がすあそび、フープを使ったけんけんあそび

子どもたちは多くの異なる道具を使ってさまざまな動きを楽しむことができ、好奇心を満たすこともできます。

それぞれのスポーツ特有の動きや練習の導入として、幼児期の発達と多様な動きの必要性を意識したアプローチをカリキュラムにとりいれた指導をおこなっている教室を選ぶのがおすすめです。

まとめ

「運動神経のよい子に育てたい」とか、「将来はスポーツ選手になってほしい」など、多くのパパやママが子どもの可能性を最大限に伸ばしてあげたいと願うのは自然なことです。そのためには、幼児期の心と体の発達を理解して、スポーツを楽しめる土台を作ってあげることを考えてみましょう。また普段の生活の中でも、お散歩をするときに石だたみを片足けんけんで移動してみたり、公園の遊具を使って鉄棒にぶら下がったり、すべり台ですべったり、ブランコをこぐなど、いろいろな動きをするあそびを見つけて体を動かす楽しさを感じさせてあげるのもおすすめです。

取材・文/遠藤祥子 編集協力/東京通信社

こちらは、ポピー子育て応援サイト「ポピフル」の転載です。

▼他にも子育てエピソード、子育てQ&Aなどをチェック▼

お役立ち情報満載

キャンペーン実施中!

ただいま「秋の入会キャンペーン」実施中!

LINEから入会すると、抽選10名様に「アソビュー!ギフトカード5,000円券」をプレゼント🎁

さらに!幼児ポピー入会者にはもれなく「選べるデジタルギフト1,000円分」をプレゼント✨

今なら11月号の1か月から入会できます!

抜粋版のおためし見本ではなく「実際に1か月分の教材を使って内容を確かめたい」という方には絶好のチャンス!お見逃しなく👀

※キャンペーンサイト内の注意事項をご確認いただき、案内に従ってお手続きください。

【幼児ポピー】~「もじ」「かず」「ことば」を楽しく伸ばす~

『幼児ポピー』は、字を書いたりシールを貼ったり、手先が鍛えられるカラフルで楽しい紙教材を主軸に、ゲーム感覚で楽しめる学習アプリや英語アニメーションなど、紙とデジタルの両面から好奇心を高め、学びを深められます。

幼児期に大切なのは、これからの学びと成長をぐんぐん伸ばすための準備です。

2歳児~年長さんまでの各学齢ごとに、学ぶことが好きになる根っこを作ります。

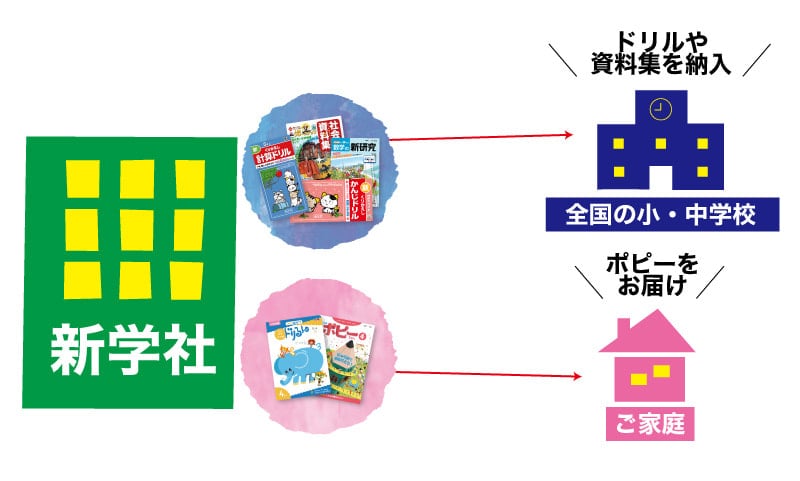

学校の勉強をよく知る会社が作る家庭学習教材

『月刊ポピー』は、全国の小・中学校で使用されるドリルや資料集など教科書に沿った副教材を発行している「新学社」が編集しています。

学習のプロが作る家庭学習教材なので、安心して取り組んでいただけます。

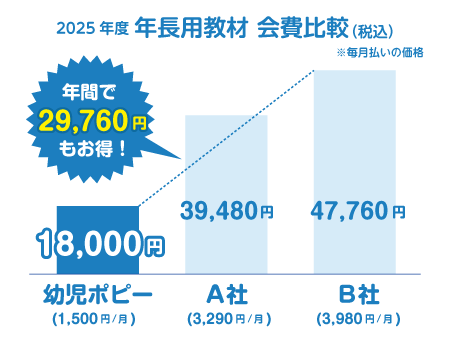

シンプルな教材で続けやすい価格!

幼児ポピーは、お子さまの成長に本当に必要な内容を充実させたシンプルな教材。

余分な付録をつけていないため続けやすい価格でお届けしています。

【幼児ポピー 会費/月(税込)】

毎月払い…1,500円

年間一括払い…1,425円(※12か月分総額17,100円)

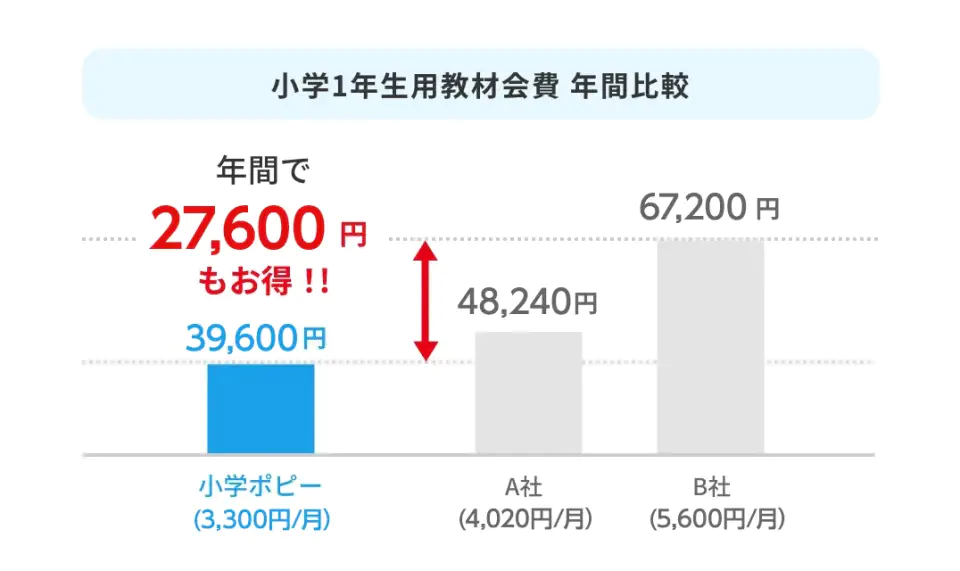

『幼児ポピー』と他社教材との年間会費比較

【小学ポピー】~自ら学ぶ力が身につく~

『小学ポピー』は、書いて学ぶ「ワーク」と楽しく毎日の勉強が続けられる「デジ・サポ」の両方で学習習慣の定着をサポートしていきます。

学校教材のエッセンスが詰め込まれた教材

小学ポピー教材は

「学校の授業の予習・復習がしやすい!」

「ポピーで勉強したらテストで100点が取れた!」

と好評です。

ポピーを作っている新学社は、学校で使われているドリルやワークなども作っています。

そのノウハウが小学ポピーに活かされています。

シンプルな教材で続けやすい価格!

小学ポピーは、お子さまの成長に本当に必要な内容を充実させたシンプルな教材。

余分な付録をつけていないため続けやすい価格でお届けしています。

※2025年度会費の毎月払いの価格です。

中学ポピー

~自学自習の力で成績アップ~

『中学ポピー』は部活や習い事で忙しい中学生活でもしっかりと効率的に勉強に取り組む力が身につくよう工夫して作られています。

子ども達の自ら学ぶ力を養い、学校の成績アップにもつなげていきます。

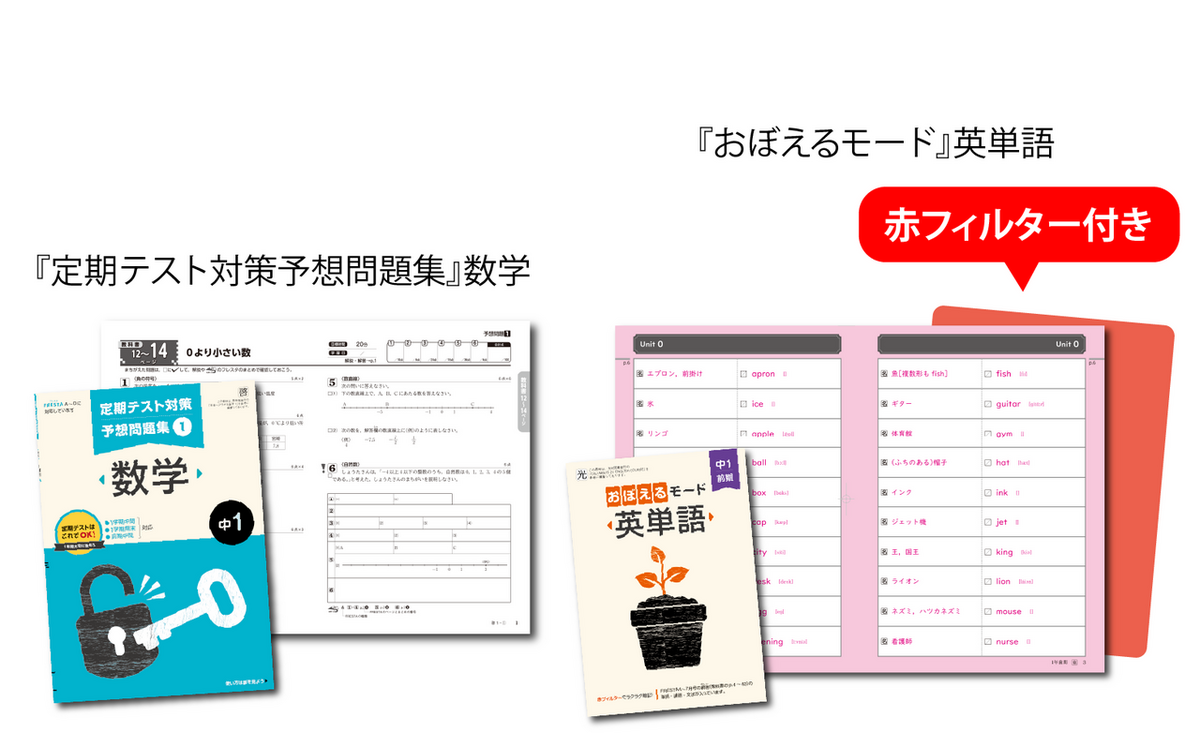

定期テストや高校入試に強い

充実の定期テスト対策教材で効率よく高得点が狙えます。実技教科も合わせ9教科に対応しているので、内申点対策としても好評!コンパクトな暗記ブック『おぼえるモード』は、定期テスト前の暗記学習に最適です。また、毎月お届けの『FRESTA』でも1年生から着実に高校入試の対策ができます。

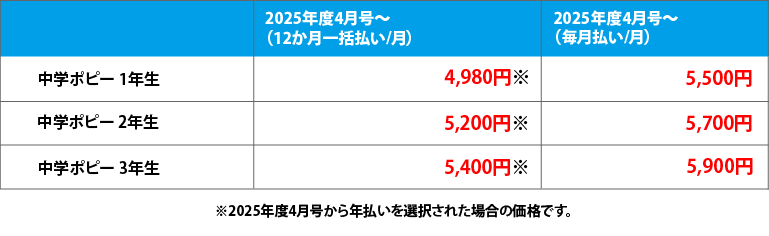

シンプルな教材で続けやすい価格!

中学ポピーは余分な付録がなく、学年にあわせた適度で良質な教材です。本当に必要な教材だけをお届けするので、学習塾や他の通信教材などの受講料と比べても続けやすい価格です。

※2025年度会費の毎月払いの価格です。