子どもの音楽系の習いごとのメリット/始めるときに知っておきたいこと/親ができる5つのサポート

音楽系の習いごとのメリットや始めるときに知っておきたいこと、親はどんなふうに関わったらよいのかなどを具体的にご紹介します。

幼児期のうちに音楽に親しんでおくと、音感や表現力が育まれることに加えて、創造性や社会性の土台づくりにもつながると、いま改めて音楽教育が注目されています。

では、いつからどんなふうに始めるのがよいのでしょうか。また、親が気をつけることとは何でしょうか?

音楽系の習いごとで何が伸びる?

音楽系の習いごとで5つの力が育つ

音楽系の習いごとは、リズム感や音感が良くなったり、気持ちが明るくなったり、表現の幅が広がったり、いい声がでるようになったり、指先や全身を動かすことで脳トレ効果も期待できたり、さまざまなメリットがあります。特に幼児期は聴覚や脳の発達が著しいため、音楽に触れることでさまざまな能力の土台が築かれやすい時期です。また、楽しみながらまなぶことが子どもの意欲や自己肯定感を高めることにもつながります。

【音楽系のならいごとで育つ5つの力】

演奏技術:継続的に楽器に触れ練習することで習得できます。

音感やリズム感:歌や楽器を使ったり、体を動かしながらリズムをとったり、日常的に音楽に触れることで音感・リズム感が育ちます。

感受性:多様な音楽体験や感情の共有、自己表現をすることで感受性の育成につながります。

社会性:音楽は誰かに聴いてもらったり、一緒に演奏をしたりもするコミュニケーションツール。また歌うことなどを通して表現する力がついたり、人とのコミュニケーションを通じて社会性が育ちます。

集中力:音楽に耳を傾ける経験から、集中力や持続力が自然と身につけられます。

一口に音楽系の習いごとと言っても、その種類はさまざま。体を使って音楽を楽しむダンスやリトミック、歌うことを楽しむ合唱やコーラス、楽器の演奏により音楽を楽しむピアノ教室などが代表的です。その中からわが子に適した音楽との関わり方を選ぶために、まずは幼児ならではの特性を知り、親としてできるサポートについて知っていきましょう。ここからはヤマハ音楽振興会 音楽指導スタッフの及川さんにお話を聞きました。

及川 彩(おいかわ あや)ヤマハ音楽振興会

ヤマハミュージックスクールの元講師。講師時代は、幼児から小学生のグループレッスンを中心に幅広いコースを担当。現在はヤマハミュージックスクールを運営するヤマハ音楽振興会の音楽指導スタッフとして、全国のヤマハミュージックスクール講師を指導面・音楽面でサポートする業務にあたっている。

いつから始めるのがいい?

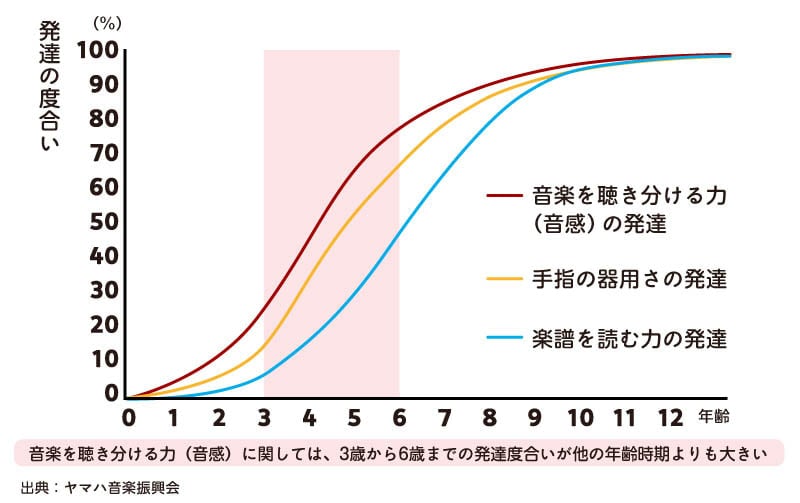

3~6歳は、「聴く力」が特に育つ時期

幼児期は、耳の力がぐんぐん育つ時期です。耳で聴くことから始めると、音楽を楽しむ力が無理なく育ちます。

及川さん:ヤマハでは「音楽をきいて、うたって、ひく」というプロセスをすごく大事にしています。例えば、音楽をきいて「どんな風景が見えてきたかな?」、「カエルさんが鳴いているような音はどこでするかな?」などと問いかけ、音楽を集中してきくきっかけを作ります。鑑賞をしてイメージや雰囲気を味わう曲もあれば、聴いてイメージを掴んで、歌って、どんなふうな表現なのかを一緒に味わった上で楽器を表現する曲もあります。音楽を聴いて素直にそのイメージに入り込める力は、幼児期ならでは。子どもだからと、必ずしも子どもっぽい音楽である必要はありません。それこそレッスンを続けていくと、同じドレミでもこまやかなニュアンスの違いを感じ取れるようになります。

2・3歳はあそび感覚を大切に、4歳ごろからはすこしずつ頑張れるように

2・3歳は、あそびの中でももっとも集中力が発揮されます。あそぶ中で生まれる「楽しい」という感情が起点になり、興味が芽生え、まなびへ発展すると言われています。

及川さん:レッスン内容も目的を持って作っていますが、子どもたちにとってはあそんでいる感覚になることを心がけています。4歳ごろからは、達成感や喜びを感じて、頑張る、努力することが少しずつできるようになる時期です。その積み重ねが、より大きな成長へつながります。

音楽系の習いごとを選ぶときに、知っておきたいことは?

わが子に合う選択肢で、音楽に親しむ

音楽系の習いごとは、子どもが興味をもったものを選ぶことが一番です。しかし、だからといって幼児期から大人と変わらずにできるものばかりではありません。お子さんの身体と心の成長具合や興味関心をよく観察して、適したものを選択しましょう。

楽器をするなら、幼児期は鍵盤楽器が有効

及川さん:幼児期は体が小さく力も弱いため、手が届かない、足が届かない、十分な音が出ないなど、演奏が難しい楽器も多くあります。その中で押せば音が出るピアノやエレクトーンのような鍵盤楽器は、幼児でも演奏しやすい楽器です。演奏しやすいことに加え鍵盤楽器のよいところは、メロディーとハーモニーを1人で演奏できること。ほかの楽器はメロディー楽器が多いので、誰かと一緒に演奏しないとハーモニーが生まれませんが、ピアノやエレクトーンは1人でもハーモニーを味わうことができるので、音楽学習にとても有効です。

体を動かすことが好きなら、ダンスやリトミックであそびながら表現する

体を動かすあそびや運動が好きな子は、音楽に合わせて自由に表現ができるダンスやリトミックに向いています。自由に身体を動かすことで自己表現力や創造性、感性を育む効果があります。また、バランス感覚や柔軟性、体幹など基礎的な身体能力の向上も期待できます。親子で一緒に楽しむこともしやすいため、子どもにとっては安心感が生まれることで、より積極的に取り組めます。(ライター調べ)

歌好きなら、幼児期から始めやすい合唱やボーカルレッスンも

音楽が流れると自然と口ずさんだり、体を動かしたりする子は歌の習いごとに向いています。合唱団やコーラス、ボーカルレッスンなどがあります。幼児期から始めやすく、子どもの表現力や社会性、音感・リズム感の向上に役立ちます。発表会や地域のイベントも盛んで、子どもの成長を楽しめる場も多いです。また、地域によっては伝統的な日本の歌や歌い方を学ぶ民謡教室もあります。(ライター調べ)

成長につれて楽器の選択肢が増える

小学生になって体が大きくなるにつれて、いろいろな楽器を演奏しやすくなり、習いごとの選択肢も増えます。ギターやドラム、バイオリン、クラリネットなどさまざまです。

及川さん:子どもが興味を持った楽器がいいことはもちろんですが、私の感覚では、「この楽器がやりたい」、「こんなふうに演奏したい」とハッキリとした意思が出てくるのは小学校3年生ぐらい。それまでは、まだそのときどきの気分で興味が移り変わっていくお子さんも多いので、いろいろな楽器に触れてみるのもいいと思います。

音楽に向き/不向きはある?

音楽系の習いごとをさせたいけれど、うちの子はそもそも音楽の素養を持っていないのでは、…と懸念されるパパ・ママもいるのではないでしょうか? でも安心してください。

及川さん:私は、誰もが音楽を楽しめる素養を生まれながらにして持っていると思っています。一概に「こういう子だから音楽が合う/合わない」というような傾向はないのではないでしょうか。「うちの子は長時間椅子に座っていられない」、「うちの子はちょっと騒がしいから音楽のレッスンには向かないんじゃないか」というように、心配される親御さんも中にはいらっしゃいます。でも、大丈夫。2・3歳のときには落ち着きがないような感じだったのに、小学校の高学年になるとショパンを心から味わって弾いている、というようなお子さんをこれまでたくさん見てきました。先入観にとらわれずに、音楽に興味がある様子だったり、親御さんが音楽に触れさせたいと思ったら、ぜひ門をたたいてほしいなと思います。

自宅の環境と教室へのアクセスは要チェック

及川さん:音楽の習いごとをする上では、続けていきやすいかという視点も大切です。上達を目指すようになると自宅での練習は不可欠になるので、自宅は練習ができる環境か、そもそも教室は通いやすい距離や時間かということも忘れずチェックしましょう。

親がしてあげたい音楽系の習いごとの5つのサポート

暮らしの中に自然に音楽がある環境を整える

及川さん:生活に音楽を溶け込ませてあげてください。高尚な音楽でなくていいので、お父さん・お母さんが楽しいと思う音楽、家族で楽しめる音楽をみんなで聴いて、「音楽って楽しい」と感じてもらうことが大切です。音楽をまなぶというより、あそびの一環に音楽があるといいですね。

もうひとつ、いつでも楽器を演奏できる環境にすることもおすすめ。たとえば、ピアノなら蓋を常に開けておく。そうすると、通りかかったときにちょっと弾いてみようと思ってくれます。また、お父さん・お母さんが弾いていたら、それに吸い寄せられて自分も弾きたいとなると思います。「よし、弾こう」、「練習しよう」と思わなくても自然と弾きたくなる環境づくりも大切です。

より本格的に音楽を習いたいとなったときは、やっぱり楽しいだけでなく、日々の練習は不可欠になってきます。音もれなどを気にせず演奏できる環境を整えられるかを見越しておくといいですね。

音楽以外でも豊かな体験をさせてあげる

及川さん:習いごと以外でのサポートとしては、豊かな経験が表現の幅を広げるという面があるので、さまざまな経験をさせてあげてください。音楽以外の多様な芸術に触れる、旅行に行って文化の違いを感じる、美味しい物を食べる、素敵な景色を見るなど、心を動かすような経験をたくさんさせてあげられると音楽表現にも活きてくるかと思います。

楽譜を読むのは小学生からでOK。まずは、聴く力を伸ばそう

及川さん:楽譜を読むのは、ひらがなを覚えることに似ています。数をこなせば誰でも読めるようになりますし、耳の力と違っていつでも身につくものなので、急いで読めるようにならなくても大丈夫です。知的理解の分野になってくるので、一般的には小学1年生ごろからと言われています。幼児期には耳の力を伸ばすことこそ、おすすめしたいです。そのために、まずはさまざまな音楽を聴いて感じた気持ちやイメージを会話してみるなど、聴くことを親子で楽しめるような工夫をしてみるとよいかと思います。

曲作りもあそびの中で

及川さん:子どもが曲を作ってみたいとなったら、あそびの中で自由に素敵な響きを探してみることをおすすめします。子どもの好きなメロディーや好きな響きみたいなものが出てくると、その子ならではの音楽になっていきます。子どもには「これは変だ」という先入観がないので、いろいろな音が出てきます。その際に親御さんにはいろいろ指摘せずに「素敵だね」、「いいね」と共感してあげてください。大人の感覚で指摘するのではなく、サポーターとして子どもに寄り添ってあげましょう。

サポーターとして、子どもに寄り添う

及川さん:そして、これがとても大切なことですが、親御さんは、もう一人の先生ではなく、お子さんのサポーターになってあげてください。できたときにほめてあげる、成長を一緒に喜んであげる、そのときの気持ちを共感してあげるなど、日々の子どもの姿に寄り添ってあげることがとても大切です。

子どもは気持ちが乗っているときにすごく成長します。特に幼児期の子どもは、お父さんとお母さんが喜んだり、楽しんでくれたりすると、モチベーションも上がります。

子どもが音楽で楽しんでいる姿を見て、ときには一緒に音楽を楽しみながら、温かく見守ってあげたいですね。

文・取材・編集/東京通信社

こちらは、ポピー子育て応援サイト「ポピフル」からの転載です。

▼他にも子育てエピソード、子育てQ&Aなどをチェック▼

お役立ち情報満載

キャンペーン実施中!

ただいま「秋の入会キャンペーン」実施中!

LINEから入会すると、抽選10名様に「アソビュー!ギフトカード5,000円券」をプレゼント🎁

さらに!幼児ポピー入会者にはもれなく「選べるデジタルギフト1,000円分」をプレゼント✨

今なら11月号の1か月から入会できます!

抜粋版のおためし見本ではなく「実際に1か月分の教材を使って内容を確かめたい」という方には絶好のチャンス!お見逃しなく👀

※キャンペーンサイト内の注意事項をご確認いただき、案内に従ってお手続きください。

【幼児ポピー】~「もじ」「かず」「ことば」を楽しく伸ばす~

『幼児ポピー』は、字を書いたりシールを貼ったり、手先が鍛えられるカラフルで楽しい紙教材を主軸に、ゲーム感覚で楽しめる学習アプリや英語アニメーションなど、紙とデジタルの両面から好奇心を高め、学びを深められます。

幼児期に大切なのは、これからの学びと成長をぐんぐん伸ばすための準備です。

2歳児~年長さんまでの各学齢ごとに、学ぶことが好きになる根っこを作ります。

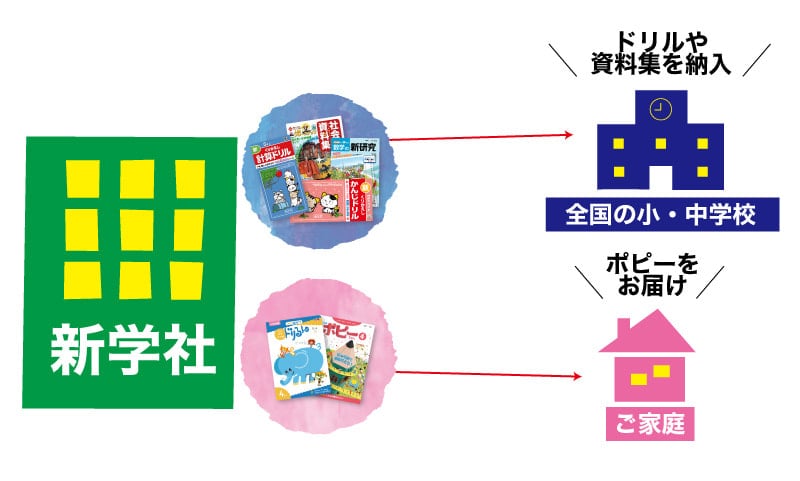

学校の勉強をよく知る会社が作る家庭学習教材

『月刊ポピー』は、全国の小・中学校で使用されるドリルや資料集など教科書に沿った副教材を発行している「新学社」が編集しています。

学習のプロが作る家庭学習教材なので、安心して取り組んでいただけます。

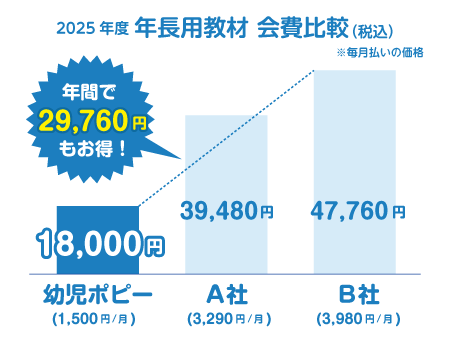

シンプルな教材で続けやすい価格!

幼児ポピーは、お子さまの成長に本当に必要な内容を充実させたシンプルな教材。

余分な付録をつけていないため続けやすい価格でお届けしています。

【幼児ポピー 会費/月(税込)】

毎月払い…1,500円

年間一括払い…1,425円(※12か月分総額17,100円)

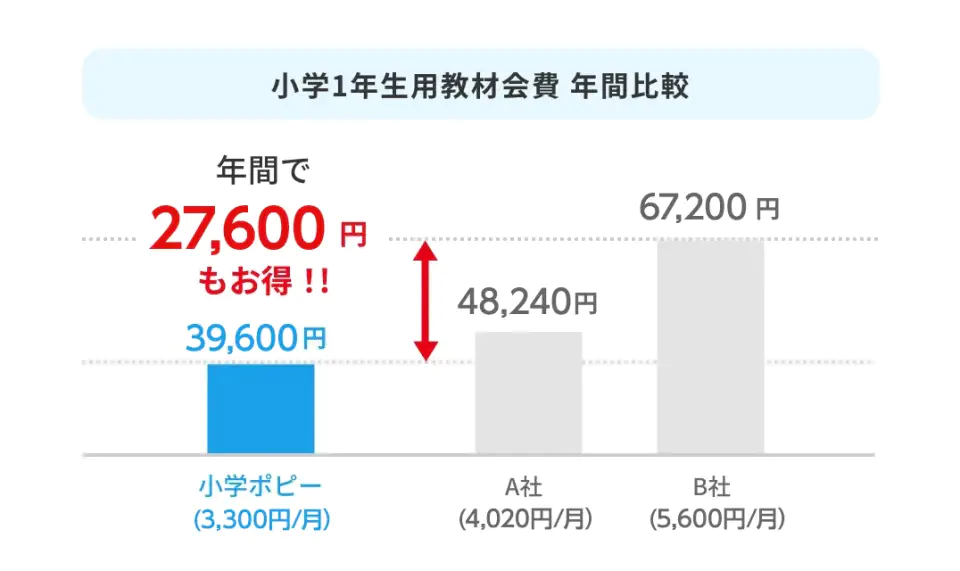

『幼児ポピー』と他社教材との年間会費比較

【小学ポピー】~自ら学ぶ力が身につく~

『小学ポピー』は、書いて学ぶ「ワーク」と楽しく毎日の勉強が続けられる「デジ・サポ」の両方で学習習慣の定着をサポートしていきます。

学校教材のエッセンスが詰め込まれた教材

小学ポピー教材は

「学校の授業の予習・復習がしやすい!」

「ポピーで勉強したらテストで100点が取れた!」

と好評です。

ポピーを作っている新学社は、学校で使われているドリルやワークなども作っています。

そのノウハウが小学ポピーに活かされています。

シンプルな教材で続けやすい価格!

小学ポピーは、お子さまの成長に本当に必要な内容を充実させたシンプルな教材。

余分な付録をつけていないため続けやすい価格でお届けしています。

※2025年度会費の毎月払いの価格です。

中学ポピー

~自学自習の力で成績アップ~

『中学ポピー』は部活や習い事で忙しい中学生活でもしっかりと効率的に勉強に取り組む力が身につくよう工夫して作られています。

子ども達の自ら学ぶ力を養い、学校の成績アップにもつなげていきます。

定期テストや高校入試に強い

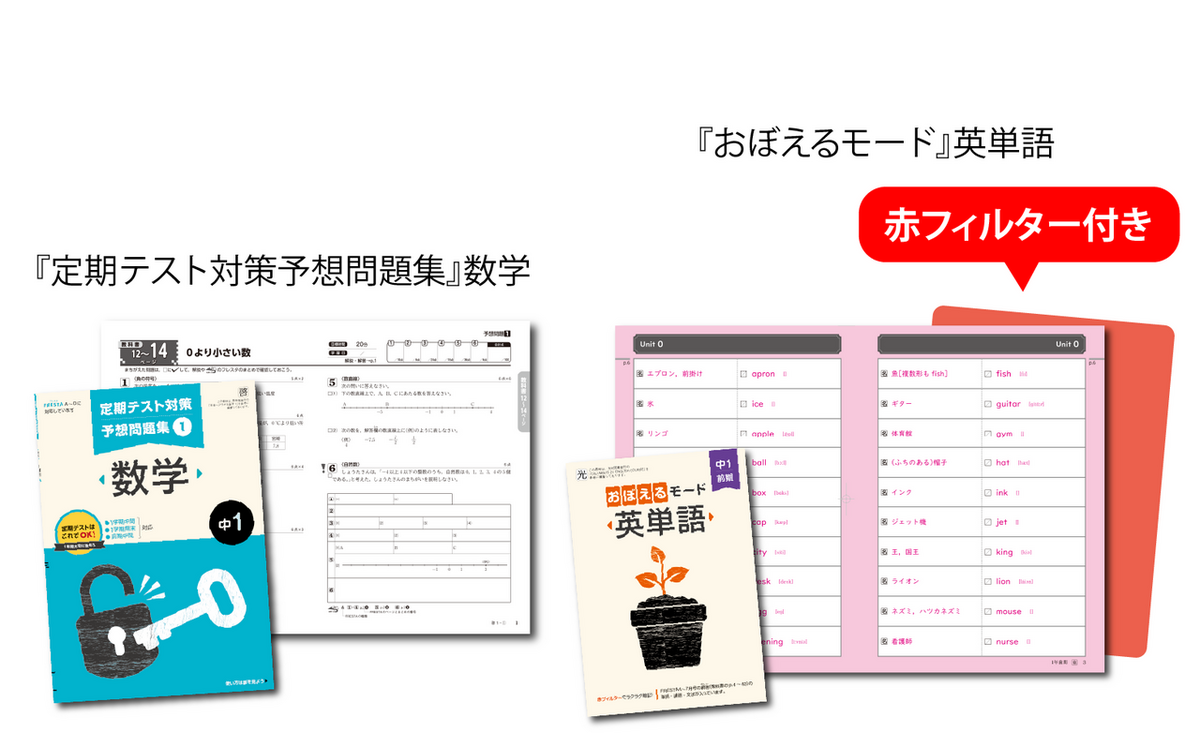

充実の定期テスト対策教材で効率よく高得点が狙えます。実技教科も合わせ9教科に対応しているので、内申点対策としても好評!コンパクトな暗記ブック『おぼえるモード』は、定期テスト前の暗記学習に最適です。また、毎月お届けの『FRESTA』でも1年生から着実に高校入試の対策ができます。

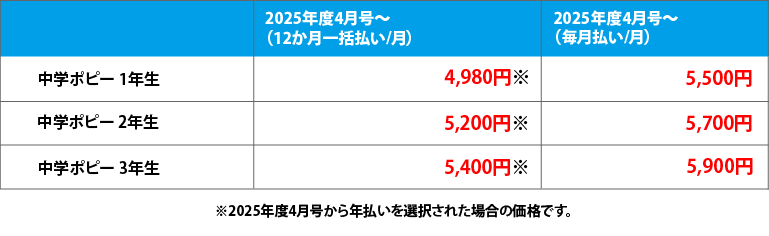

シンプルな教材で続けやすい価格!

中学ポピーは余分な付録がなく、学年にあわせた適度で良質な教材です。本当に必要な教材だけをお届けするので、学習塾や他の通信教材などの受講料と比べても続けやすい価格です。

※2025年度会費の毎月払いの価格です。