脳科学者が教える!ほめると子どもにどんな影響がある?ほめる際の3つのポイント

脳科学者の篠原菊紀先生が、ほめると子どもにどんな影響があるかや、脳科学的の知見に立ったほめる際の3つのポイントを伝授!

篠原 菊紀(しのはら きくのり)先生

公立諏訪東京理科大学 情報応用工学科教授(脳科学、健康科学)。東京大学、同大学院教育学研究科修了。『頭がいい子を育てる8つのあそびと5つの習慣』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。『子どもが勉強にハマる脳の作り方』(フォレスト出版)など著書多数。NHK夏休みこども科学電話相談など、TV、ラジオ、雑誌でもご活躍。

ほめると子どものやる気がUP

子どもがいいことをしたらほめる、望ましいことをしたらほめる、をひたすらくり返せば、子どもは「いいことしよう」「望まれることをしよう」と思うと、ドーパミン神経の活動が増すようになり、「やる気」が高まります。だから、子どもをたくさんほめようーーーこれが基本です。

しかし、ほめ続けると、「ほめられ慣れ」が起こり、ほめられたありがたみが消えてしまいます。しかも、たまにほめ忘れると、いじけてしまう。脳科学的見地からいうと、毎回ほめるのではなく、50~70%くらいの確率でほめるのが理想です。そのくらいの確率でほめれば、ほめられたときのドーパミン神経の活動は残るし、「待つ心」も育つというものです。

また、脳科学の世界では、何か仕事をしたとき、その報酬が小さいほどその仕事の価値を高く考える傾向があることも知られていますから、子どもの育ちの初期やその子にとって初めての事柄では「ほめる」を多用するにしても、最終的には外側からの報酬ではなく、内発的な動機を育てることが大切になります。

子どもの内発的な動機を育てるのに大切なものは、「目的」と「目標」です。目的の「的」は「まと」。最終到達点です。それはあくまでも、高く、大きく。高いも目的とか言われると大変のことのようですが、実は簡単。あらゆる学習や仕事は、最終的には「世のため、人のため」。そうお題目のように、親子ともども唱えていれば、そこにいたる目標はあれこれ生まれてきます。そして、その目標を具体的で実現可能で肯定形で表現できる形にかみ砕き、目標実現のたびにドーパミン神経系が活動するようにすることが、内発的な動機を高めるコツになります。

→詳しくはこちら https://www.popy.jp/popyful/shinohara-column/ncl20_2410

脳科学者が教えるほめるときの3つのポイント

ひとくくりに「ほめる」といっても、どんなふうにほめたらいいの?というかたに向けて、ここからは、ほめるときのポイントや、裏技をご紹介します。

●能力や結果ではなく、努力をほめる

●写真を一緒に見返しながらほめる

●しかる場面でも、「二度目をしなかったこと」をほめる

1.能力や結果ではなく、努力をほめる

スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエックらは、5年生400人余りを対象に、興味深い実験をしています。子どもたちに比較的かんたんな図形パズルのテストを行い、テスト終了後に成績内容にかかわらず、半数の子には「賢さ」をほめ、残り半数の子には「努力」をほめる言葉がけをします。その後、難しいパズルとかんたんなパズルを与え、好きなほうに取り組ませます。その後、さらにかなり難しいパズルを与え、テスト終了後には、自分より成績のよかった人か悪かった人のどちらの答案用紙を見るかを選ばせます。

ドゥエックによれば、努力をほめられた子どもは、さらに努力を認められようと難問にチャレンジするが、賢さをほめられた子どもは、自分を賢く見せるために間違うのを恐れるようになるというのです。「あなたはもともと賢いのよ」「勉強できるはずよ」「さすがに頭がいいわね」といったほめ方は、子どものチャレンジ精神や努力を奪ってしまう可能性があるのです。

次の実験の結果はさらに示唆的です。かなり難しい問題を前にしたとき、賢さをほめられた子どもたちは比較的早くあきらめたのですが、努力をほめられた子どもたちはなかなかあきらめず熱心に難問に取り組んだのです。子どものチャレンジ精神を育てたければ、その努力をほめることです。

もっと考えさせられるのは、この難問にチャレンジした後で、子どもたちに他の子どもたちの答案用紙を見せる機会を与えたときの結果です。努力をほめられた子どもたちは自分より良い成績の答案を見ようとする傾向が強く、賢さをほめられた子どもたちは、ほぼ全員、自分よりテストの出来が悪かった子どもの答案を見ようとしました。賢さをほめられた子どもたちは、自分より出来の悪い答案を見ることで、自尊心を守ろうとするのです。

ドゥエックらは最後に、最初の図形パズルと同じくらいの難易度のテストを子どもたちに実施しました。その結果、努力をほめられた子どもたちは、図形パズル問題の成績が30%程度伸びたのに対して、賢さをほめられた子どもたちは20%程度成績の低下が起こりました。

努力をほめられた子どもたちは、自分の間違いを積極的に見つめ、間違いから学んでいくので成績が伸びていく。その一方で賢さをほめられた子は、自分の間違いをできるだけ見ないようにして自尊心を維持しようとするので、間違いから学べない、と考えられます。実際、間違いから学ぼうという姿勢を持っている人は、エラーを見出した時に現れる脳波、エラー陽性電位が大きく、この大きさとその後の成績向上が強くかかわるとの報告もあります。自分の間違いを積極的に見つけ出し、修正しようとする姿勢をほめること。その萌芽をほめることこそ、子どもを伸ばすコツです。

→詳しくはこちら https://www.popy.jp/popyful/shinohara-column/ncl17_2410

2.写真を一緒に見返しながらほめる

小学ポピーではおなじみの親野智可等先生は長い教師経験から、子どもががんばったときの写真を家に貼り出すことが自己肯定感の育成に役立つのではないかと主張されてきました。そこで、東京学芸大学の岩立先生らはウェブ調査を行いました。その結果、子どもや家族の写真を飾ってある家庭の子どものほうが、飾っていない家庭の子どもより自己肯定感が高いことが分かりました。また、写真を飾っていない家庭に写真を飾ってもらい、その写真で子どもをほめる取り組みをしてもらったところ、子どもの自己肯定感が高まったのです。

私たちは、そういった写真を子どもが見ているときの脳活動を調べました。結果、子どもの自己肯定感が高いことと、写真を見ているときの腹内側前頭前野の左内側の活動が高いことが分かりました。この部位は心地よいと活動を高めやすいところなので、自分をイメージしたときに心地よくなることが、自己肯定感の正体の一つだと想像されます。自分の写真を見ることは、自分をイメージすることにつながるからです。

そして、子どもの写真を貼り、ほめる試みをした家庭の子どもたちのほうが、そうでない子どもたちより、この部位の活動が高くなっていました。また、写真を見て、そこから何かをイメージすることにかかわる右の前頭前野の活動でも違いが認められ、子どもの写真を飾ってほめる試みを行った家庭の子どもたちのほうが、自分の写真をしっかり見て、何かをイメージしていることが推測されました。

たとえば運動会でがんばったことを家庭にほめられ、その写真がリビングや玄関などに飾られていると、その写真を見るたびに誇らしい気持ちになります。自分のイメージと誇らしさや気持ちよさがくり返し結び付けられるのです。

→詳しくはこちら https://www.popy.jp/popyful/shinohara-column/ncl14_2409

3.しかる場面でも、「二度目をしなかったこと」をほめる

カウンセリングのカリスマのひとり、インスー・キムバーグの話をご紹介します。

ある日、インスーは友人の家を訪れました。その日たまたま幼稚園に通う友人のお子さんが友だちとけんかになって頬をたたいてしまったんだそうです。園に呼び出されたお母さんは、子どもをしかり、相手の子やお母さんや園に親子共々謝罪し、子どもを連れて帰ってきました。してはいけないことをしてしまったらちゃんとしかり、頭を下げるところにはきちんと頭を下げ、子どもにもそうさせる。このお母さんの対応は、非の打ちどころがありません。子どもも自分の非はわかっている様子でした。でも、口は開かず、何だか少しいじけていました。

インスーはしばらくこの様子を見て、子どもにこっそり聞いたそうです、「二回目をたたかなかったのは、なぜ?」「二回も、三回もたたきたかったのに、一回でやめたのはすごいじゃない」と。背中が丸くなって、少しいじけていたその子は、だんだん胸を張ってきました。目を輝かせて、こう言ったそうです。「だって、人をたたいちゃいけないじゃない!」こちらが望む理屈が子どもの口から出てきました。しかも誇りを持って!

脳科学的にも、インス―のこのアプローチはとても理にかなっています。というのは、脳の中には、無意識的な動作にかかわるドーパミン系と、快感にかかわるドーパミン系があり、線条体を介して無意識的な動作と快感が結びつく回路があります。子どもの反省を、自発的な考えや行動に結びつけたいのなら、すでに起こっている子どもの考えや行動を利用するのが正解です。それを見つけ出してほめます。すると、このふたつが結びつきやすくなります。

困ったことを二度としなかった理由を尋ねるインスーの方法は、どんな場面でも使えます。試してみてください。

→詳しくはこちら https://www.popy.jp/popyful/shinohara-column/ncl19_2410

おうちのかたの声は魔法の声!おうちのかたがほめると心が穏やかになる!

ここまで、具体的なほめ方の話をしてきましたが、最後に日々子育てにはげまれているおうちのかたに朗報です。

ウィスコンシン大学のレスリー・セルツァーらは、7~12歳の女の子たちにスピーチと難解な数学の問題というストレスを与えた後、母親の声を聞かせる実験を行いました。そして、信頼や愛着に関わる物質とストレスに関連する物質を調べました。結果は、母親と直接話をしたり、電話で話をしたグループは、信頼や愛着に関わるオキシトシンという物質が通常より多くなり、ストレスが反映さえるコルチゾールが通常値と同じくらいに回復していました。一方、母親とのやりとりがメールのみのグループと母親との接触なしのグループでは、オキシトシンが通常値以下で、コルチゾールも高いままでした。母の声は魔法の声、子どものストレスを癒し消し去ってしまったのです。

この報告が示唆するように、母親など信頼できる人の声を聞くだけで、信頼や愛着に関わるオキシトシンは分泌を増します。たくさんほめ、声をかけてあげてください。

→詳しくはこちら https://www.popy.jp/popyful/shinohara-column/ncl16_2410

まとめ

○子どもがいいことをしたときには、たくさんほめよう!ただし毎回ではなく50~70%の確率で。

○ほめるときには、次への挑戦意欲と間違いから積極的に学んでいく力を育むために、能力や結果ではなく努力をほめよう!

○がんばったときの写真などを常に一緒に見られる場所に飾って、子どもの自己肯定感を高めておこう。

○本来しかるような場面でも、二度目をしなかったことをほめたり、その理由を尋ねたりすることで、子どもの自発的な反省を導き出せる。

おうちのかたなど、信頼できる人の声を聞くことで、心が穏やかに前向きになることも証明されています。ぜひたくさん親子で会話をし、ほめかたのポイントを日々の子育てに活かしてください。

この記事はポピー子育て応援サイト「ポピフル」から転載しています。

▼子育てエピソード、子育てQ&Aなどをチェック▼

お役立ち情報満載

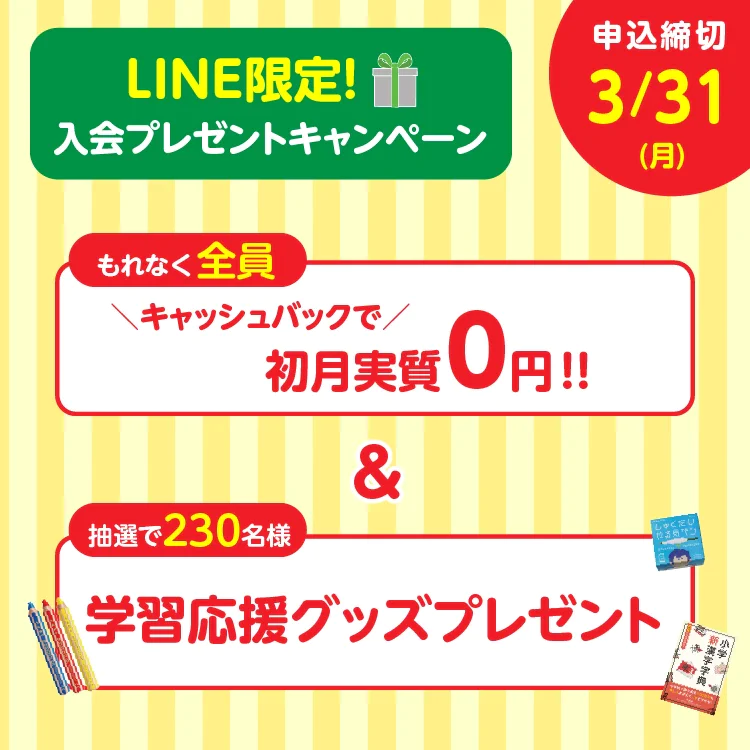

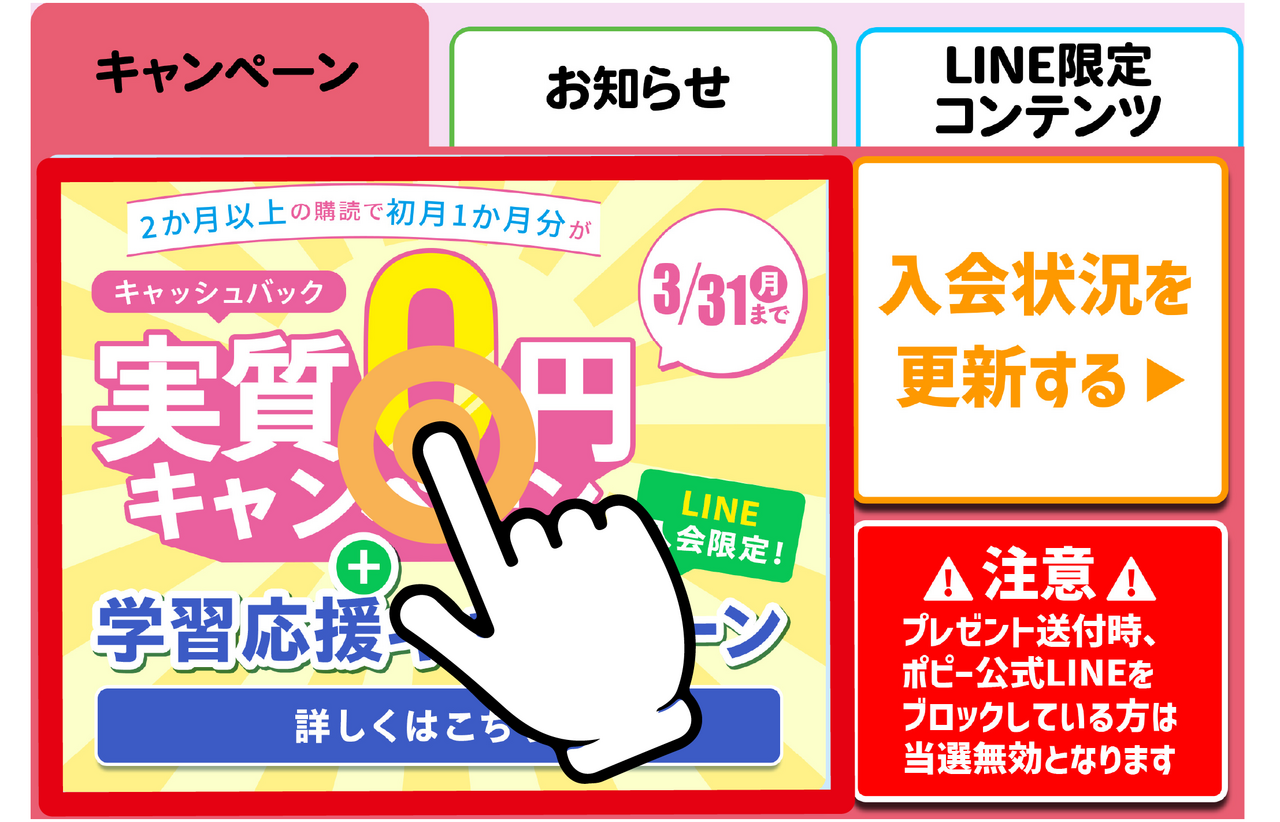

キャンペーン実施中!

新規ご入会いただいた方にもれなく1か月分の会費をキャッシュバック!つまり初月1か月分が実質0円になります✨

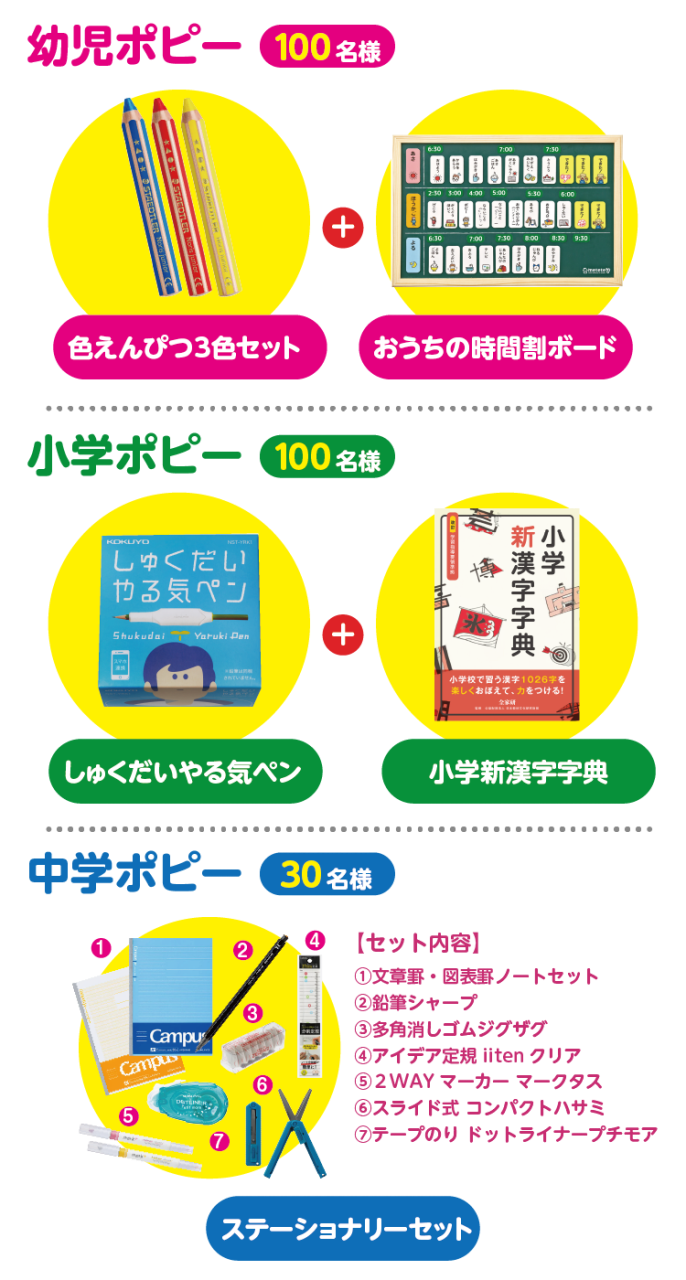

さらに、LINEからのご入会で抽選企画にご参加いただけます!

◎キャンペーン期間|2025年1月6日(月)~3月31日(月)

【対象教材】幼児ポピー/小学ポピー/中学ポピー ※新規入会

ポピー公式LINEメニューからもお申し込みいただけます♪

※キャンペーンサイト内の注意事項をご確認いただき、案内に従ってお手続きください。

幼児ポピー

~「もじ」「かず」「ことば」を楽しく伸ばす~

『幼児ポピー』は、字を書いたりシールを貼ったり、手先が鍛えられるカラフルで楽しい紙教材を主軸に、ゲーム感覚で楽しめる学習アプリや英語アニメーションなど、紙とデジタルの両面から好奇心を高め、学びを深められます。

幼児期に大切なのは、これからの学びと成長をぐんぐん伸ばすための準備です。

2歳児~年長さんまでの各学齢ごとに、学ぶことが好きになる根っこを作ります。

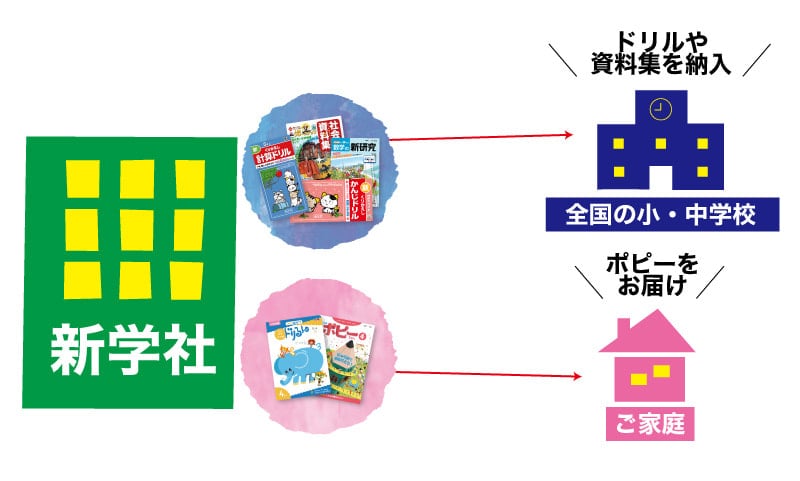

学校の勉強をよく知る会社が作る家庭学習教材

『月刊ポピー』は、全国の小・中学校で使用されるドリルや資料集など教科書に沿った副教材を発行している「新学社」が編集しています。

学習のプロが作る家庭学習教材なので、安心して取り組んでいただけます。

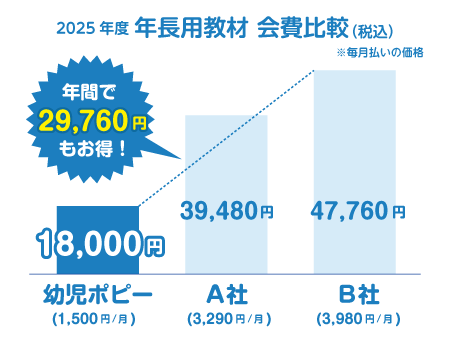

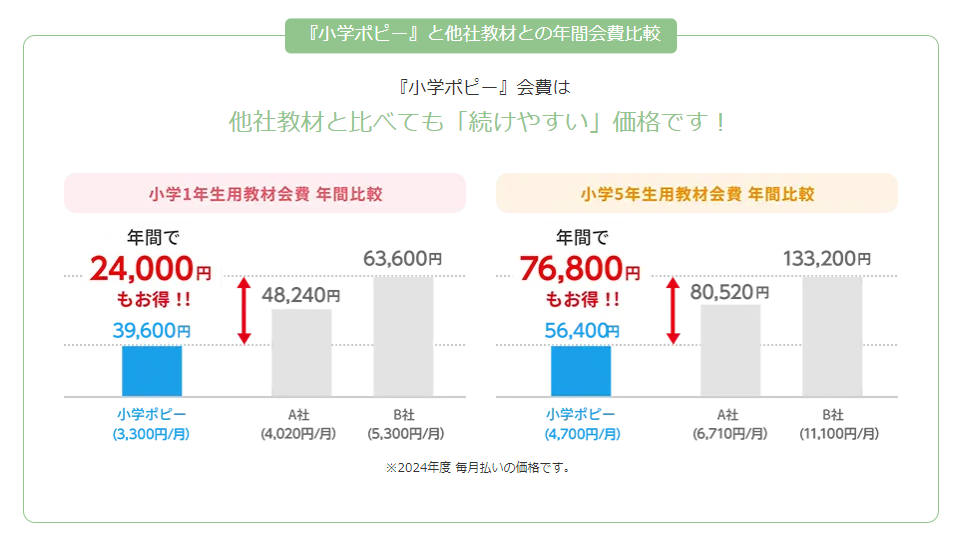

シンプルな教材で続けやすい価格!

幼児ポピーは、お子さまの成長に本当に必要な内容を充実させたシンプルな教材。

余分な付録をつけていないため続けやすい価格でお届けしています。

【幼児ポピー 会費/月(税込)】

毎月払い…1,500円

年間一括払い…1,425円(※12か月分総額17,100円)

『幼児ポピー』と他社教材との年間会費比較

小学ポピー

~自ら学ぶ力が身につく~

『小学ポピー』は、書いて学ぶ「ワーク」と楽しく毎日の勉強が続けられる「デジ・サポ」の両方で学習習慣の定着をサポートしていきます。

学校教材のエッセンスが詰め込まれた教材

小学ポピー教材は

「学校の授業の予習・復習がしやすい!」

「ポピーで勉強したらテストで100点が取れた!」

と好評です。

ポピーを作っている新学社は、学校で使われているドリルやワークなども作っています。

そのノウハウが小学ポピーに活かされています。

シンプルな教材で続けやすい価格!

小学ポピーは、お子さまの成長に本当に必要な内容を充実させたシンプルな教材。

余分な付録をつけていないため続けやすい価格でお届けしています。

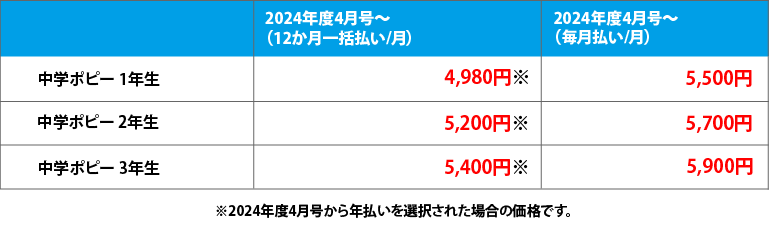

※2024年度4月号から年払いを選択された場合の価格です。

中学ポピー

~自学自習の力で成績アップ~

『中学ポピー』は部活や習い事で忙しい中学生活でもしっかりと効率的に勉強に取り組む力が身につくよう工夫して作られています。

子ども達の自ら学ぶ力を養い、学校の成績アップにもつなげていきます。

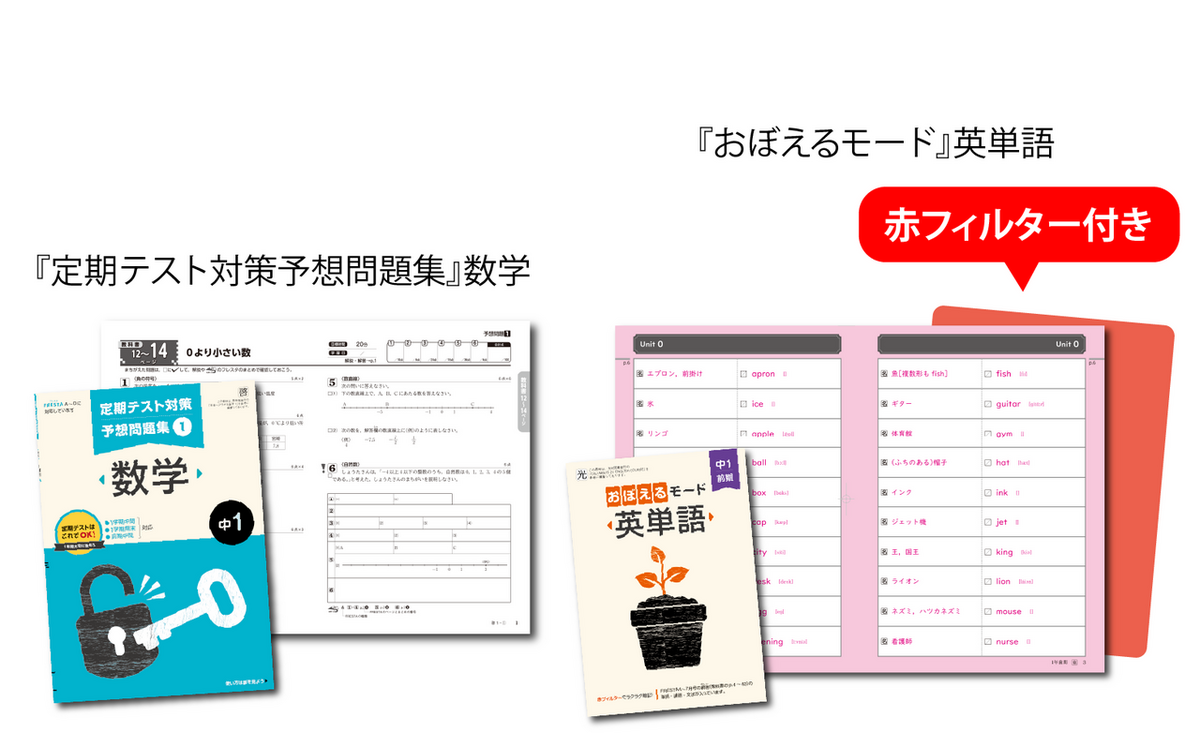

定期テストや高校入試に強い

充実の定期テスト対策教材で効率よく高得点が狙えます。実技教科も合わせ9教科に対応しているので、内申点対策としても好評!コンパクトな暗記ブック『おぼえるモード』は、定期テスト前の暗記学習に最適です。また、毎月お届けの『FRESTA』でも1年生から着実に高校入試の対策ができます。

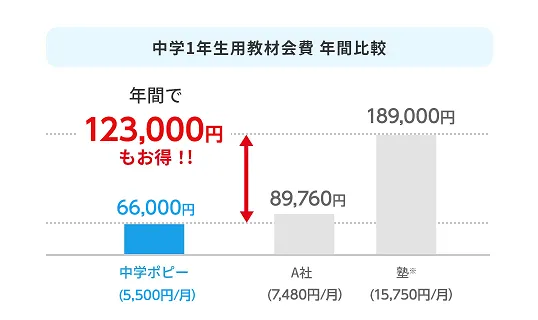

シンプルな教材で続けやすい価格!

中学ポピーは余分な付録がなく、学年にあわせた適度で良質な教材です。本当に必要な教材だけをお届けするので、学習塾や他の通信教材などの受講料と比べても続けやすい価格です。