【入学準備に向けて】4つの笑顔で、こころと生活リズムを整えよう/第3回

毎日のふれあいの中で、無理なく子どもの生活リズムを整え、こころの健康を支える方法をお伝えします!

今回の整うキーワードは「こころの健康を支える4つの笑顔」

忙しい毎日に追われて、最近、笑顔が減っているかも?おうちのかたの笑顔は、お子さんのこころの栄養。早稲田大学人間科学学術院教授・医学博士の前橋 明先生に、お子さんの生活リズムと親子のコミュニケーションについてお伺いしました。

前橋 明(まえはし あきら)先生

早稲田大学人間科学学術院教授・医学博士

乳児期からの子どもの睡眠時間や朝食、排便、体温、運動量などを体系的に調査・測定・分析し、子どもたちの抱える心身の問題とその解決法を探る研究を行う、子どもの健康福祉学の専門家。

1日4回。このタイミングだけは必ず笑顔でお子さんに接する習慣を

「おはよう」「いってらっしゃい」「おかえり」「おやすみ」。1日4回訪れる親子の挨拶のタイミングに、笑顔を心がけてほしい——。毎日が忙しいおうちのかたに、私はそうお話ししています。

いくら生活リズムを整えようとあれこれ取り組んでも、おうちのかたが怖い顔ばかりしていたら、お子さんのこころのリズムが整いません。お子さんにとって、おうちのかたがそばにいると、それだけで安心できるもの。さらに笑顔が見られれば、こころの栄養補給までできるのです。

早寝・早起きや外あそび、朝ごはんをしっかり食べるなどの生活習慣を、気持ちよく、機嫌よく身につけるためには、笑顔のコミュニケーションも大切に。まずは毎日、4つの笑顔を意識することからはじめてみましょう。

寝る前のルーティンづくりもオススメ

笑顔で「おやすみなさい」を伝え、早寝を習慣化するためには、寝る前のルーティンが有効です。テレビやゲームは早めに終わらせる、必ず絵本を読む、抱っこタイムを設ける、今日の出来事を話すなど、光刺激を遠ざけ、静かにいっしょに過ごせれば、親子のコミュニケーションの時間にもなります。

反対に、「早く寝なさい!」と叱りながら寝かしつけると、不安で眠りにつきにくくなり、朝もすっきりと起きられません。笑顔で「いい夢を見てね」「また明日もあそぼうね」とやさしく伝えれば、安心感につながり、入眠しやすくなります。何より、寝る前におうちのかたといっしょにいられる喜びに、お子さんもきっと笑顔になるはずです。

親子でふれあう時間を持つ大切さ

4つの笑顔は、親子のふれあいの大切さについて考えるきっかけでもあります。

私は小さい頃、祖母が保育園の送り迎えをしてくれていました。秋の田んぼで頭を垂れる稲穂を見て「大きく育ててくれた太陽に感謝しているんだよ」と祖母が話してくれたことを、大人になってもよく思い出します。歩いて園に向かう短い時間のことですが、このときのささやかな会話は、私の中に積み重なっています。

1日5分でいいから散歩をする。家の中でよいので親子で体操をする。まぜるだけでもいいからいっしょに食事をつくってみるなど、少しでも親子でふれあう時間をつくれるといいですね。毎日続ければ、それは膨大な時間となり、お子さんの人間形成につながっていきますよ。

こころの健康を支えるのは笑顔と励まし

子どものこころの健康のために、もうひとつお伝えしたいのが、励ましの言葉がもつ力の大きさです。子どもはよく「見て見て~」と話しかけてきます。そんなときは真剣に見て「がんばったね」「よかったよ」と必ず一言添えてあげましょう。上手なところやよい点はオーバーなくらい、思い切りほめてあげてください。

子どもだって、できないことはしたくないし、新しいことに挑戦するのには勇気がいります。でも、おうちのかたが「大丈夫」「できるよ」と励ましてくれたり、努力そのものをしっかりほめてくれれば、ネガティブな気持ちは薄れていきます。

気づいてあげること、そして、お子さんの力を信じて言葉をかけることを、ぜひ実践してみてください。

親も子も忙しい時代だからこそ

昨今の子どもたちは忙しく、成長につれて勉強や習い事、部活動などに追われ、親子のふれあいの時間はぐっと少なくなります。ただでさえ子どもたちはスマホやタブレット視聴にとらわれ、3次元の世界の会話やあそび、体験のおもしろさになかなか気づいてくれません。それでも大人が本気を出して相撲や取っ組み合いの相手をすれば、お子さんは目をきらきらさせながら、汗だくになって、何度も向かってくるでしょう。

大人が夢中になれば、お子さんは必ず真似をします。疲れるから、面倒だからと関わらないのはもったいない。子どもが子どもでいられる期間は短いものです。

忙しいからこそ、親子でできることやふれあいの時間をより意識し、工夫することで、今だけの豊かな体験をつくり出していきましょう。

前橋先生の運動知恵袋③

空間認知能力を育む体験を

長時間テレビやゲーム、タブレット視聴をするお子さんが増えています。そして、体験が2次元の世界に偏ってしまうことにより、転んでも手がつけなかったり、ボールが飛んできたときにうまくキャッチできなかったりと、3次元の世界の距離感がうまくつかめない子も増えています。つまり、空間認知能力が育っていないのです。

うちの子は大丈夫かしら?と思ったら、ジャングルジムで遊ばせてみましょう。這う、くぐるなどの3次元的な動きが自然とでき、頭をぶつけないよう常に枠の位置を意識しながらからだを動かす体験ができます。さらに、お友だちといっしょに遊ぶことができれば、登る速さを競ったり、「高おに」をしたりと、あたまもこころもからだも存分に使うことができます。ジャングルジム以外にも、外あそびは空間認知能力を育むチャンスにあふれています。

やってみて!あそび紹介 ジャングルジムでつたい歩き

ジャングルジムに登り、周囲をつたい歩きで1周します。

体の前後を反対にして(背中をジャングルジム側にして)周るのもチャレンジしてみて!

イラスト/小林直子 文/池田恵子 編集協力/KANADEL

この記事はポピー子育て応援サイト「ポピフル」から転載しています。

▼子育てエピソード、子育てQ&Aなどをチェック▼

お役立ち情報満載

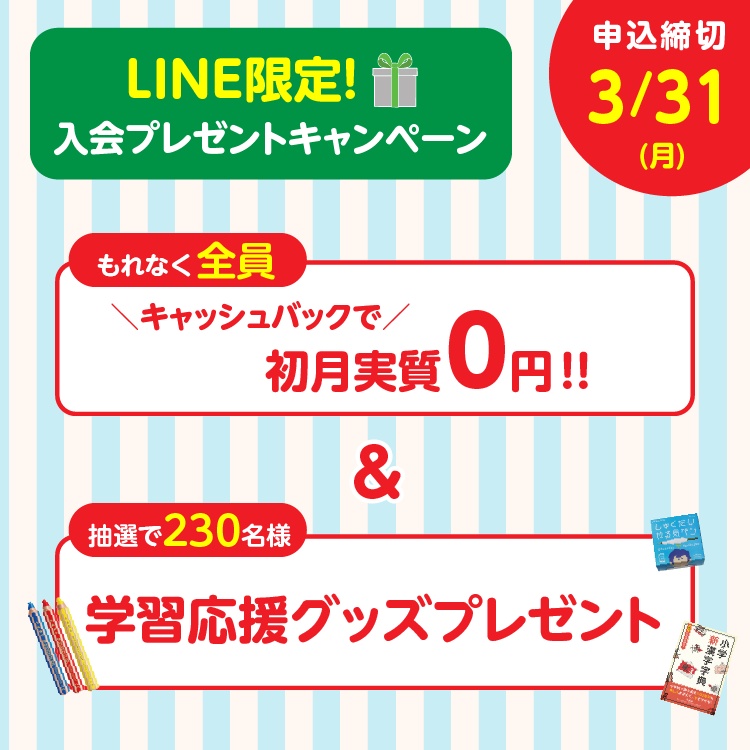

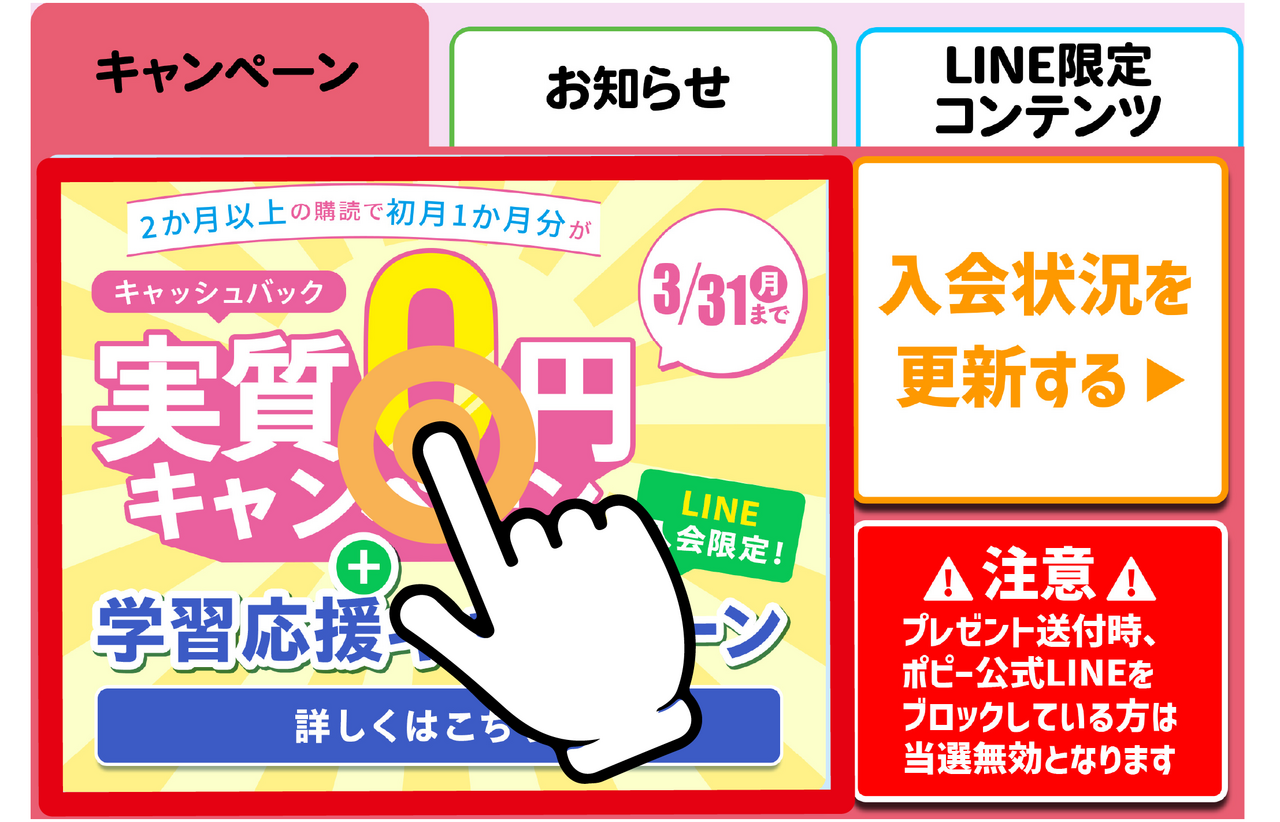

キャンペーン実施中!

新規ご入会いただいた方にもれなく1か月分の会費をキャッシュバック!つまり初月1か月分が実質0円になります✨

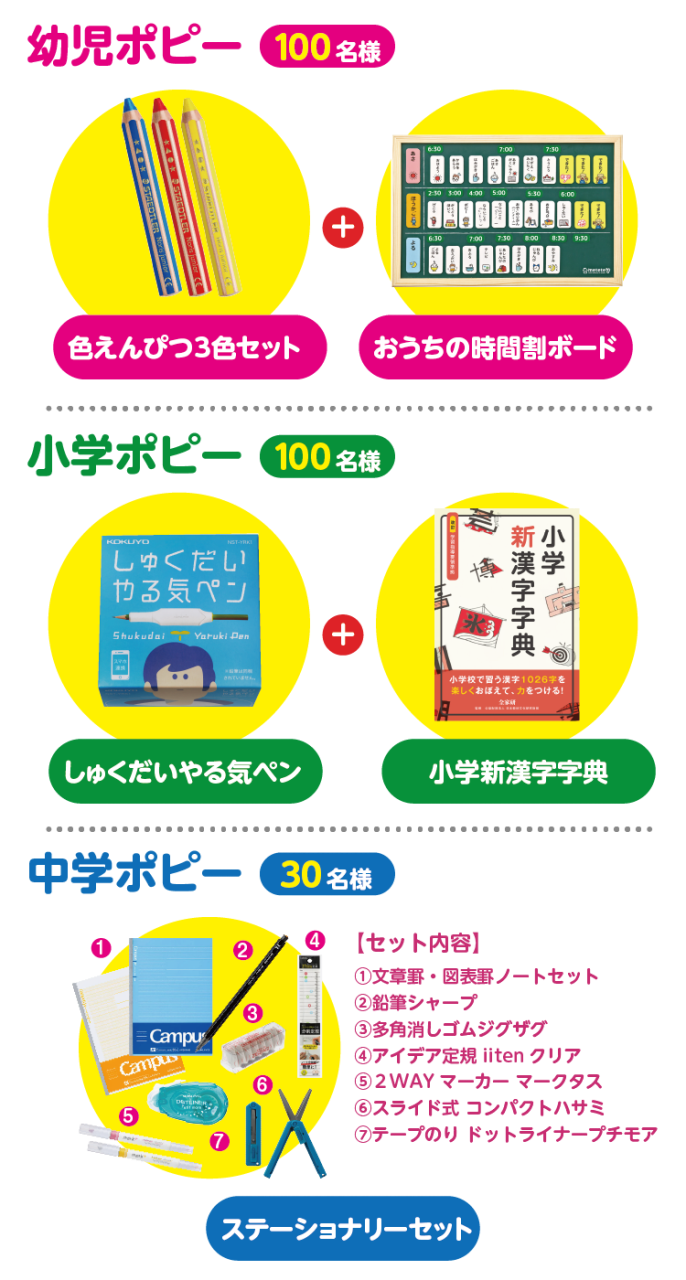

さらに、LINEからのご入会で抽選企画にご参加いただけます!

◎キャンペーン期間|2025年1月6日(月)~3月31日(月)

【対象教材】幼児ポピー/小学ポピー/中学ポピー ※新規入会

ポピー公式LINEメニューからもお申し込みいただけます♪

※キャンペーンサイト内の注意事項をご確認いただき、案内に従ってお手続きください。

幼児ポピー

~「もじ」「かず」「ことば」を楽しく伸ばす~

『幼児ポピー』は、字を書いたりシールを貼ったり、手先が鍛えられるカラフルで楽しい紙教材を主軸に、ゲーム感覚で楽しめる学習アプリや英語アニメーションなど、紙とデジタルの両面から好奇心を高め、学びを深められます。

幼児期に大切なのは、これからの学びと成長をぐんぐん伸ばすための準備です。

2歳児~年長さんまでの各学齢ごとに、学ぶことが好きになる根っこを作ります。

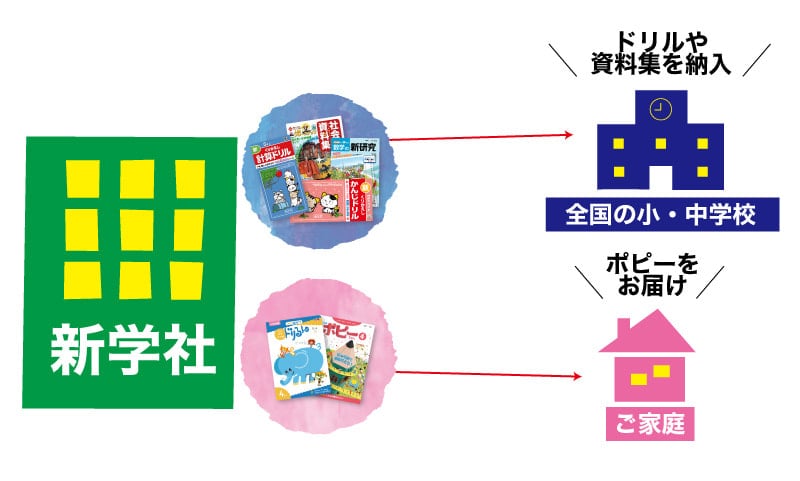

学校の勉強をよく知る会社が作る家庭学習教材

『月刊ポピー』は、全国の小・中学校で使用されるドリルや資料集など教科書に沿った副教材を発行している「新学社」が編集しています。

学習のプロが作る家庭学習教材なので、安心して取り組んでいただけます。

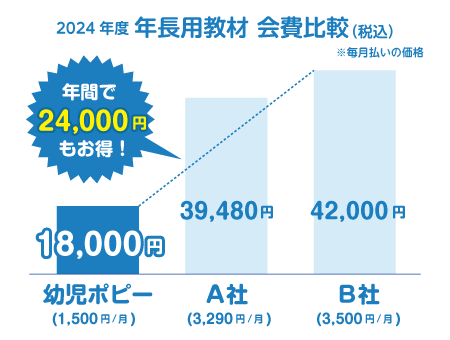

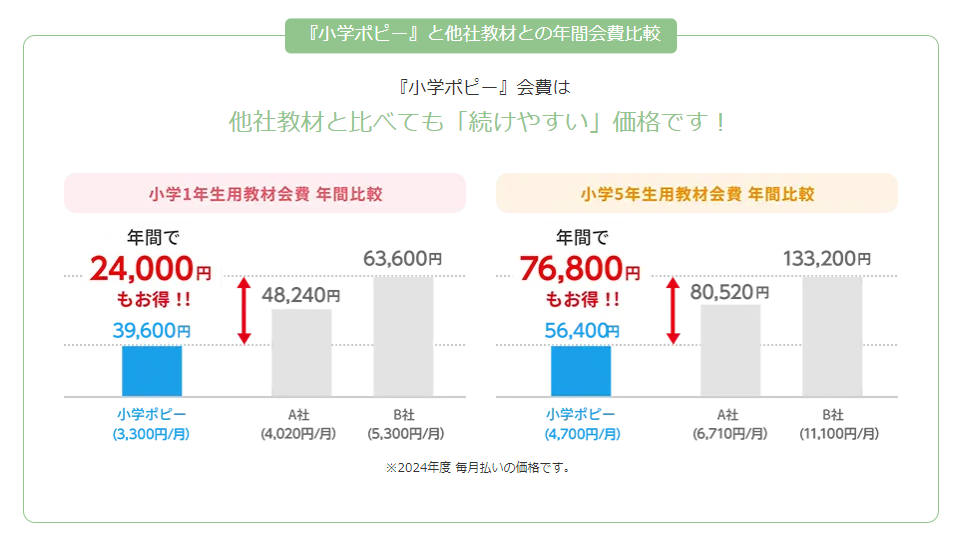

シンプルな教材で続けやすい価格!

幼児ポピーは、お子さまの成長に本当に必要な内容を充実させたシンプルな教材。

余分な付録をつけていないため続けやすい価格でお届けしています。

【幼児ポピー 会費/月(税込)】

毎月払い…1,500円

年間一括払い…1,425円(※12か月分総額17,100円)

『幼児ポピー』と他社教材との年間会費比較

小学ポピー

~自ら学ぶ力が身につく~

『小学ポピー』は、書いて学ぶ「ワーク」と楽しく毎日の勉強が続けられる「デジ・サポ」の両方で学習習慣の定着をサポートしていきます。

学校教材のエッセンスが詰め込まれた教材

小学ポピー教材は

「学校の授業の予習・復習がしやすい!」

「ポピーで勉強したらテストで100点が取れた!」

と好評です。

ポピーを作っている新学社は、学校で使われているドリルやワークなども作っています。

そのノウハウが小学ポピーに活かされています。

シンプルな教材で続けやすい価格!

小学ポピーは、お子さまの成長に本当に必要な内容を充実させたシンプルな教材。

余分な付録をつけていないため続けやすい価格でお届けしています。

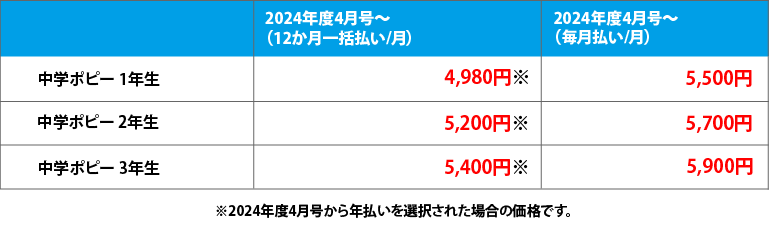

※2024年度4月号から年払いを選択された場合の価格です。

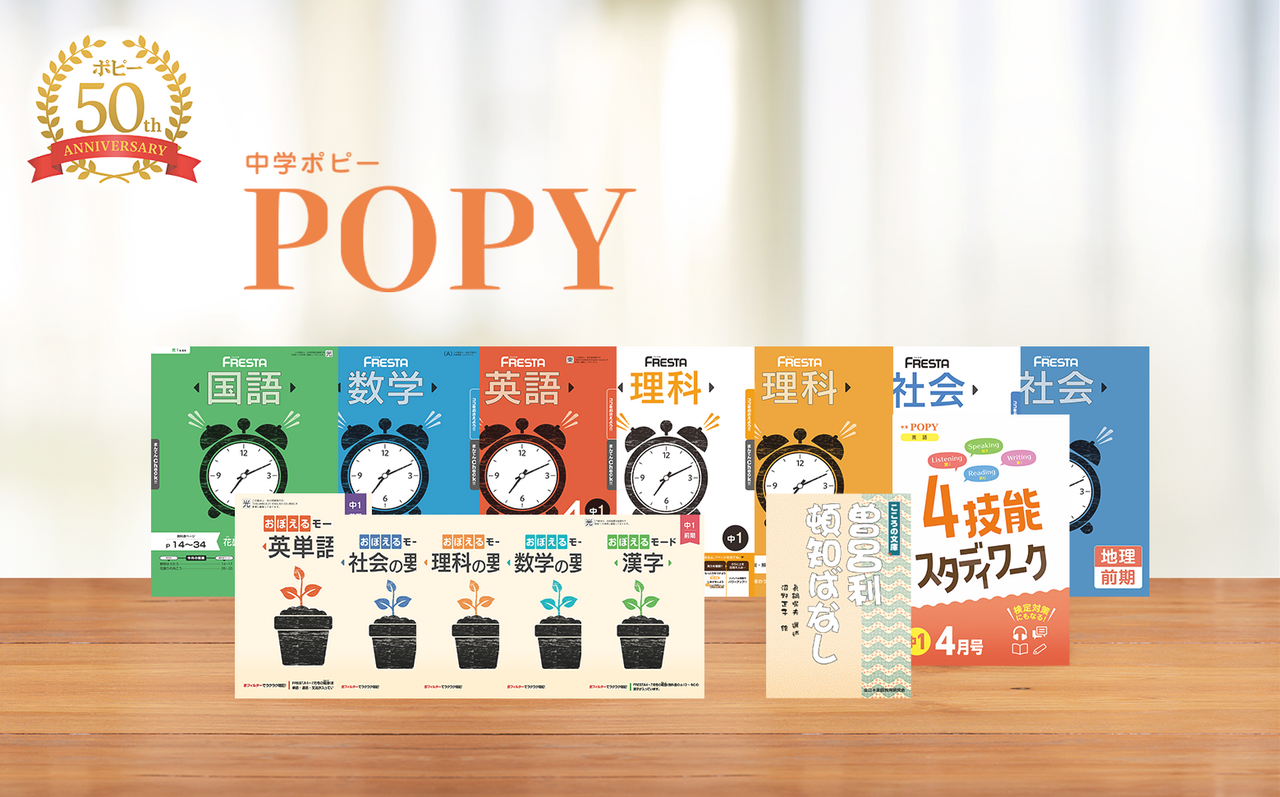

中学ポピー

~自学自習の力で成績アップ~

『中学ポピー』は部活や習い事で忙しい中学生活でもしっかりと効率的に勉強に取り組む力が身につくよう工夫して作られています。

子ども達の自ら学ぶ力を養い、学校の成績アップにもつなげていきます。

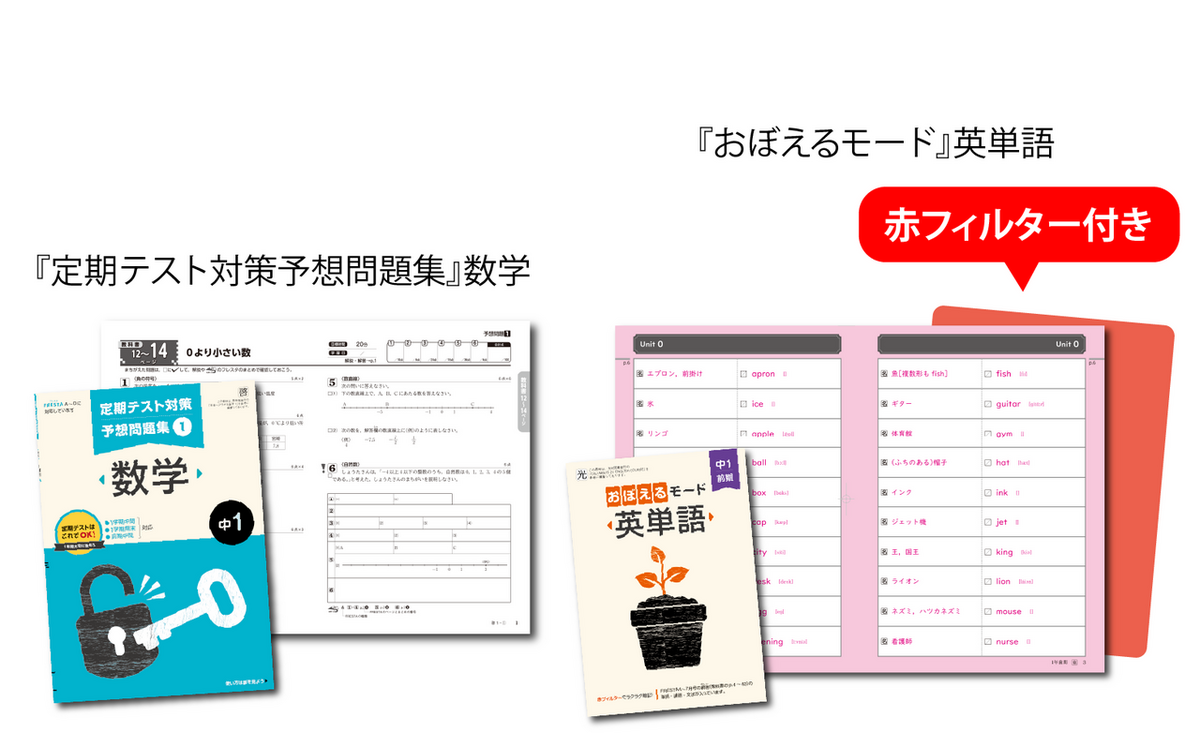

定期テストや高校入試に強い

充実の定期テスト対策教材で効率よく高得点が狙えます。実技教科も合わせ9教科に対応しているので、内申点対策としても好評!コンパクトな暗記ブック『おぼえるモード』は、定期テスト前の暗記学習に最適です。また、毎月お届けの『FRESTA』でも1年生から着実に高校入試の対策ができます。

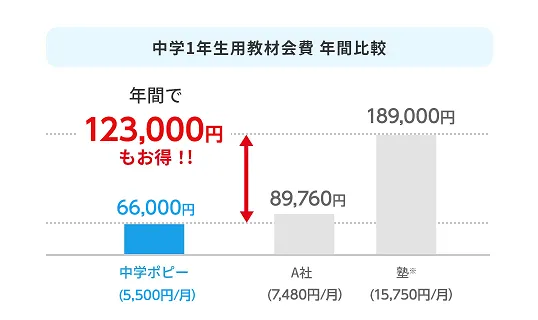

シンプルな教材で続けやすい価格!

中学ポピーは余分な付録がなく、学年にあわせた適度で良質な教材です。本当に必要な教材だけをお届けするので、学習塾や他の通信教材などの受講料と比べても続けやすい価格です。