勉強は何のため?

先日、「『なぜ勉強しなきゃいけないの?』と子どもに聞かれて、言葉に詰まってしまいました」というお話を聞きました。

難しい質問です。しっかり答えられるおうちの人は、どのくらいいるのでしょうか?

今回は、こんなときの対応についてお話ししたいと思います。

子どもの心に寄り添って

子どもに勉強をする意義を聞かれたら、まずは真剣に考えてあげることが大切です。

正解はありません。おうちの人の考えを聞かせてあげてください。

その際、さまざまな人の伝記にふれさせるのも良いと思います。

過去の偉人や人生の先輩たちは、何のために生き、何のために勉強したのか、それを知ることは子どもにとって良い栄養になります。

そして、それをきっかけに、親子で将来の夢について話し合ってみるのも良いでしょう。

ところで、この問いかけは、文字通り勉強する理由が知りたいというより、実は「勉強が楽しくない。勉強がわからない。助けて」あるいは、「勉強が多すぎて大変!」という子どもの悲鳴だったり、SOSのサインだったりすることもあります。

この場合は、子どもの状況をよく理解してあげて、救いの手を差し伸べてあげることが最優先です。

勉強がわからないようなら、おうちの人が教えてあげたり、(小学生であれば)担任の先生にフォローしてもらえるように頼んだりして、サポートしてあげましょう。

しかし、こうした働きかけをしても、状況がすぐには変わらないことが多いのも事実。そういうときは、勉強には目をつぶるという決断も必要です。

その分、勉強以外で子どもが得意なことを伸ばしてあげたり、興味を持ったことに挑戦させてあげたりすることが大切です。

それを深めていくことで、自分に自信が持てるようになり、前向きになれます。

興味を持ち、深められるように

子どもには、「お試し」でいいのでいろいろなことに挑戦させてあげましょう。子どもが何かに興味を持ったときが、子どもの世界を広げ、成長させるチャンスです。何でも良いのです。何か一つ、打ち込めるものを見つけられるように後押ししてあげてください。

おうちの人が考える姿を見せよう

大人が真剣に考える姿を見せることや、自分なりの精一杯の答えを示してあげることが大切です。そして、子どもにも自分なりに考えるよう促してあげてください。おうちの人に共感的に聞いてもらえたことで気持ちが楽になります。また、おうちの人への信頼感が子どもの心の支えになります。

ポピーへの入会をご検討中のかたへ

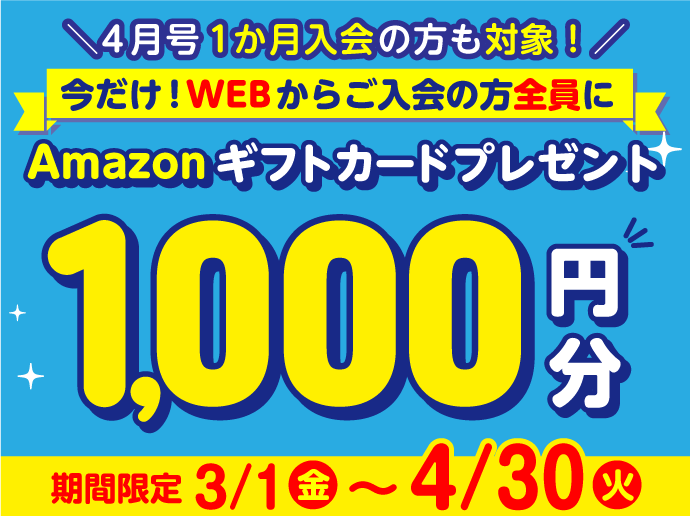

WEBからのご入会でもれなくAmazonギフトカード1,000円分をプレゼント!

1か月からの入会でも対象となるお得なキャンペーンですので、ぜひこの機会にお申し込みください♪

◎キャンペーン期間|2024年3月1日(金)~4月30日(火)

【対象教材】幼児ポピー/小学ポピー/中学ポピー/ポピー Kids English(年間セット除く)

ポピー公式LINEメニューでお申し込みいただけます♪

※キャンペーンサイト内の注意事項をご確認いただき、案内に従ってお手続きください。

【期間限定】4月号1か月入会キャンペーン

ただいま4月号1か月入会キャンペーンを実施中です!

抜粋版のおためし見本ではなく「実際に1か月分の教材を使って内容を確かめたい」という方には絶好のチャンス!お見逃しなく!

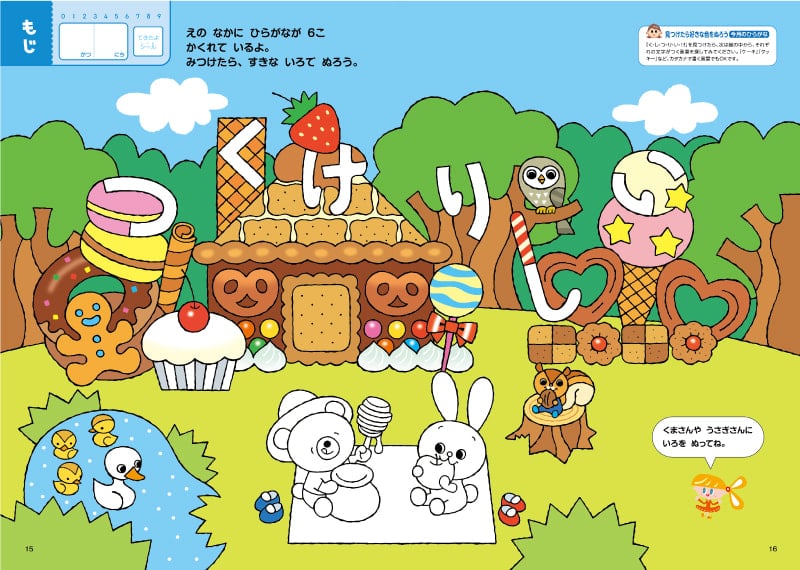

「もじ」「かず」「ことば」を楽しく伸ばす「幼児ポピー」

幼児期に大切なのは、これからの学びと成長をぐんぐん伸ばすための準備です。

「幼児ポピー」は楽しくてシンプルな教材で、

2歳児~年長さんまでの各学齢ごとに、

小学校以降に学ぶことが好きになる 根っこを作ります。

幼児ポピーの"3つのできる"

「こころ・あたま・からだ」が バランスよく育つ!

ポピーは「こころ・あたま・からだ」をバランスよく育てるよう作られています。

学習の基礎である「もじ・かず・ことば」の力だけでなく、社会のルールやマナー、運動あそびなど、幼児期に取り組みたい内容が盛りだくさんです!

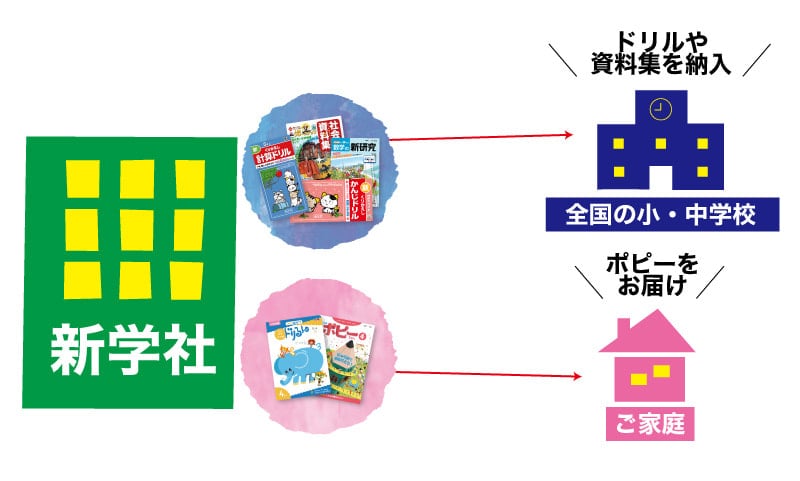

学校の勉強をよく知る会社が作る家庭学習教材

『月刊ポピー』は、全国の小・中学校で使用されるドリルや資料集など教科書に沿った副教材を発行している「新学社」が編集しています。

学習のプロが作る家庭学習教材なので、安心して取り組んでいただけます。

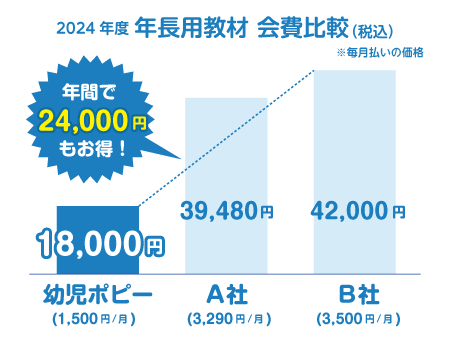

シンプルな教材で続けやすい価格!

幼児ポピーは、お子さまの成長に本当に必要な内容を充実させたシンプルな教材。

余分な付録をつけていないため続けやすい価格でお届けしています。

【幼児ポピー 会費/月(税込)】

毎月払い…1,500円

年間一括払い…1,425円(※12か月分総額17,100円)

『幼児ポピー』と他社教材との年間会費比較

2024年度にリニューアル!「小学ポピー」

「理解させるのが難しい」

「ちゃんとわかっているのかな? と不安になる」

「上手な勉強の仕方がわからない」

小学生のお子さまの学習に悩みはつきものですよね…

小学ポピーなら、そんなおうちの方のお悩みを解決します。

おうちの方とお子さまが無理なくスムーズに学習でき、勉強の仕方も自然と身についていきます。

2024年度にリニューアルの『小学ポピー』では、

毎日の勉強を楽しんで続けられる学力向上システム「デジ・サポ」が新登場!

今日学習する内容がすぐわかる「ポピースケジュール」や、

楽しみながら学習を習慣化できる「がんばりすごろく」などで、

さらなる理解度アップと学力向上を目指せます。

新しくリニューアルした「小学ポピー」は

「ワークでの学び」+「デジ・サポ」で、学習習慣の定着をサポートします!

さらに今なら!入会プレゼントキャンペーン実施中

小学ポピー1年生4月号をご予約いただいた方に、家庭学習の習慣化をサポートするIoT文具「しゅくだいやる気ペン」をプレゼント!

お子さまの気持ちを「やる気」にさせます。

わかりやすく、身につきやすいヒミツ

学校教材のエッセンスが詰め込まれた教材

小学ポピー教材は

「学校の授業の予習・復習がしやすい!」

「ポピーで勉強したらテストで100点が取れた!」

と好評です。

ポピーを作っている新学社は、学校で使われているドリルやワークなども作っています。

そのノウハウが小学ポピーに活かされています。

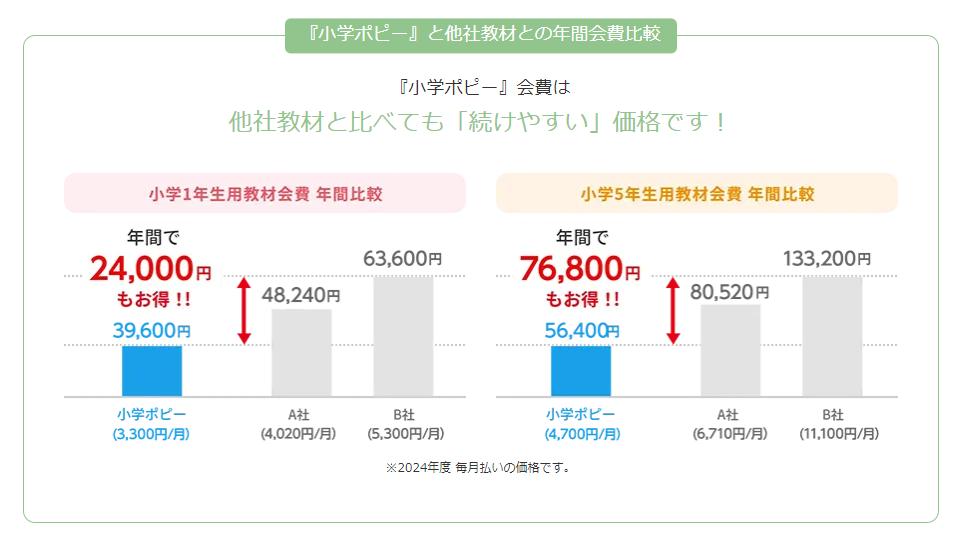

シンプルな教材で続けやすい価格!

「小学ポピー」には、余分な付録をつけていないため続けやすい価格でお届けしています。

※2024年度4月号から年払いを選択された場合の価格です。

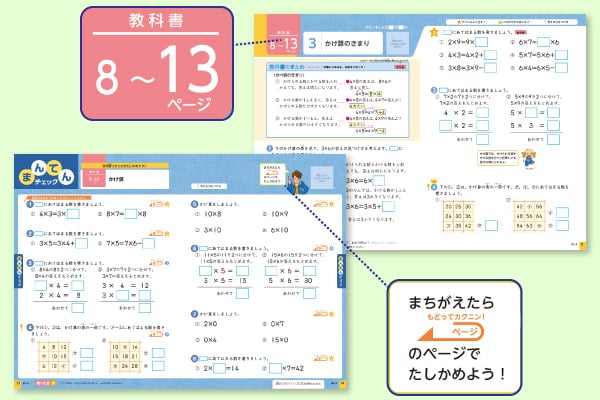

短い時間で効率的にできる予習・復習

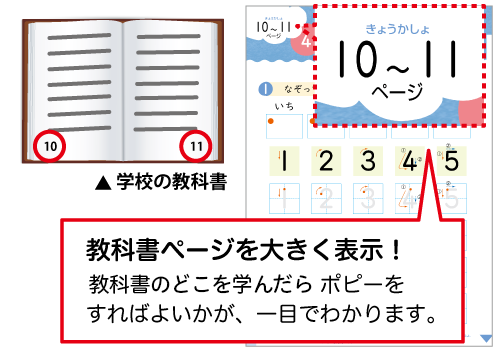

教科書に沿っているので、授業の進度に合わせて予習・復習ができます。

短い時間で、無理なく集中して取り組めます。

教科書のまとめや、解説がわかりやすい

学習内容のポイントを「教科書のまとめ」にして掲載しています。

これも「効率的に復習ができる」理由の一つです。