教育評論家が教える!家庭学習への関わり方

たくさんの人が悩んでいる「家庭学習への関わり方」。

いつ、どのような声かけをするのがいいのか、いつ頃まで関わるべきなのか……。

今回はお子さんが楽しく家庭学習に取り組めるおうちのかたの関わり方について、教育評論家・親野智可等先生のアドバイスをご紹介します!

まず、ほめてあげましょう

家庭学習におけるおうちの人の関わり方として、最も大事なのは「勉強って楽しいな」という気持ちを味わわせつつ、家庭学習の習慣が身につくように導くことです。

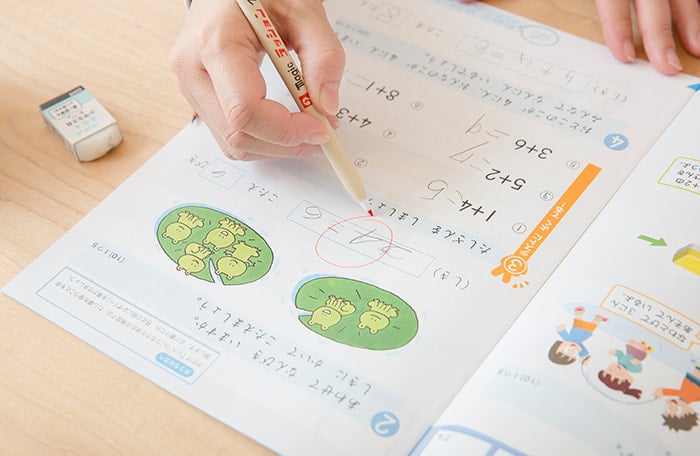

勉強後は、中身をしっかり見てあげて、丸をつけ、がんばったことをほめ、その後で、足りない点を指摘

こういうことをしっかりやっているのといないのとでは、子どもの意欲は全く違ってきます。

丸つけが子どものやる気につながる

丸つけで、丸がたくさんつくと、子どもは大きな達成感を味わうことができます。これがやる気につながります。

一つ一つ花まるをつけてあげてもいいです。

また、丸つけで、自分が正解だと思い込んでいたものが間違っていたとわかったときはショックが大きくなります。

ですから、次に間違えなくなるのですが、間違えたところは、「×」ではなく「?」か「・」がいいでしょう。

勉強したこと自体をまずほめる

子どもにとって「×」は嫌なものなのです。

もし、忙しくてすぐに丸つけができなければ、できるだけ早く、勉強したこと自体をほめてあげてください。まずはほめることが大切です。

ほめ言葉を通じておうちの人の愛情が伝わり、お子さんの自信にもつながります。

子どもの様子を見ながらステップアップ

低学年の間はたくさんほめて、丸つけもおうちの人がしてあげてください。

そして、だんだん自分でできるようにしていくことも大切です。

半分つけてあげて、残りを自分でつけさせるなどの工夫で、 少しずつステップアップするといいでしょう。

ですが、○年生だからというのではなく、お子さんの状態に合わせることが大切です。

丸つけでほめる

「見てほめる」ということが苦手なおうちの人も少なくありません。

ですから、「丸つけでほめる」というつもりで、一つ一つに花まるをつけたり、 ☆(星)などのキラキラマークをつけてあげたり、簡単な似顔絵をかいたりして、明るく華やかで楽しい感じにしてあげましょう。

大人もそうですが、印象やイメージに大きな影響を受けるものです。

ポピーへの入会をご検討中のかたへ

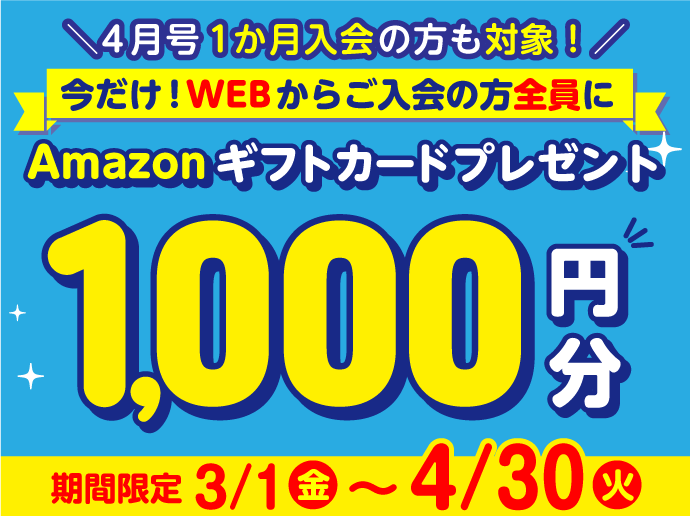

WEBからのご入会でもれなくAmazonギフトカード1,000円分をプレゼント!

1か月からの入会でも対象となるお得なキャンペーンですので、ぜひこの機会にお申し込みください♪

◎キャンペーン期間|2024年3月1日(金)~4月30日(火)

【対象教材】幼児ポピー/小学ポピー/中学ポピー/ポピー Kids English(年間セット除く)

ポピー公式LINEメニューでお申し込みいただけます♪

※キャンペーンサイト内の注意事項をご確認いただき、案内に従ってお手続きください。

【期間限定】4月号1か月入会キャンペーン

ただいま4月号1か月入会キャンペーンを実施中です!

抜粋版のおためし見本ではなく「実際に1か月分の教材を使って内容を確かめたい」という方には絶好のチャンス!お見逃しなく!

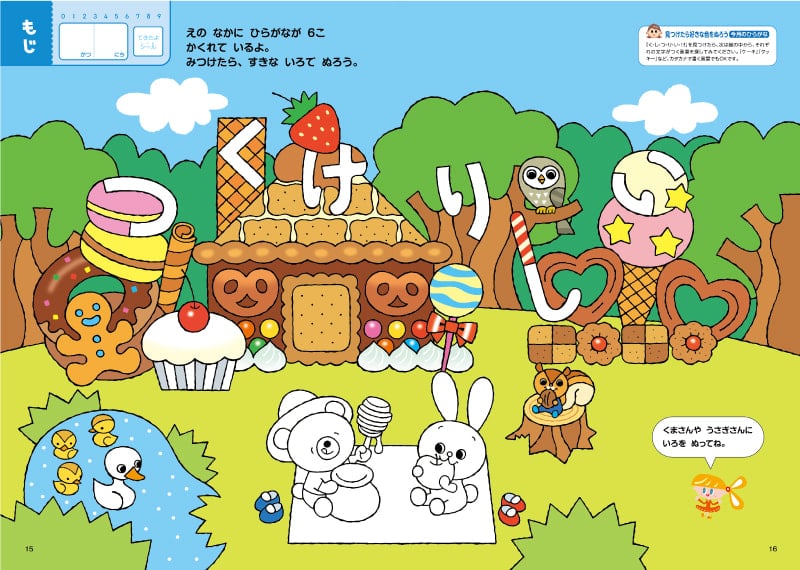

「もじ」「かず」「ことば」を楽しく伸ばす「幼児ポピー」

幼児期に大切なのは、これからの学びと成長をぐんぐん伸ばすための準備です。

「幼児ポピー」は楽しくてシンプルな教材で、

2歳児~年長さんまでの各学齢ごとに、

小学校以降に学ぶことが好きになる 根っこを作ります。

幼児ポピーの"3つのできる"

「こころ・あたま・からだ」が バランスよく育つ!

ポピーは「こころ・あたま・からだ」をバランスよく育てるよう作られています。

学習の基礎である「もじ・かず・ことば」の力だけでなく、社会のルールやマナー、運動あそびなど、幼児期に取り組みたい内容が盛りだくさんです!

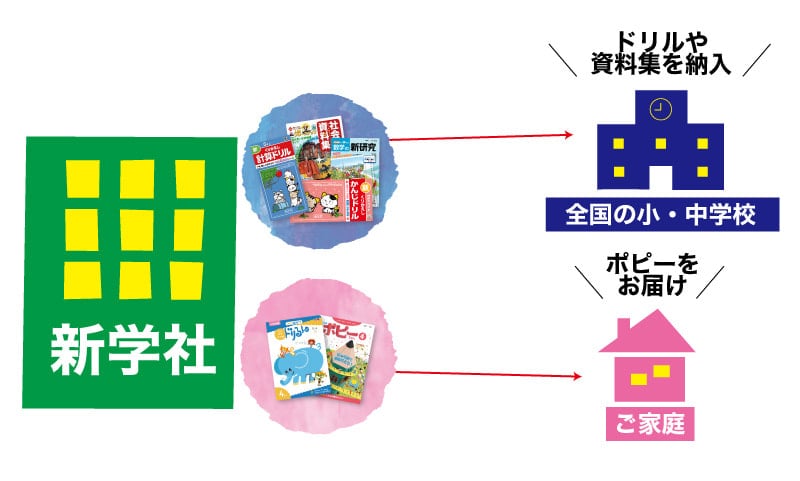

学校の勉強をよく知る会社が作る家庭学習教材

『月刊ポピー』は、全国の小・中学校で使用されるドリルや資料集など教科書に沿った副教材を発行している「新学社」が編集しています。

学習のプロが作る家庭学習教材なので、安心して取り組んでいただけます。

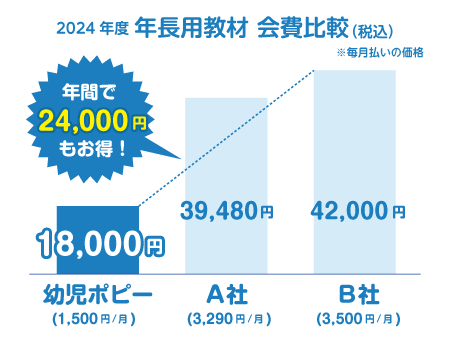

シンプルな教材で続けやすい価格!

幼児ポピーは、お子さまの成長に本当に必要な内容を充実させたシンプルな教材。

余分な付録をつけていないため続けやすい価格でお届けしています。

【幼児ポピー 会費/月(税込)】

毎月払い…1,500円

年間一括払い…1,425円(※12か月分総額17,100円)

『幼児ポピー』と他社教材との年間会費比較

2024年度にリニューアル!「小学ポピー」

「理解させるのが難しい」

「ちゃんとわかっているのかな? と不安になる」

「上手な勉強の仕方がわからない」

小学生のお子さまの学習に悩みはつきものですよね…

小学ポピーなら、そんなおうちの方のお悩みを解決します。

おうちの方とお子さまが無理なくスムーズに学習でき、勉強の仕方も自然と身についていきます。

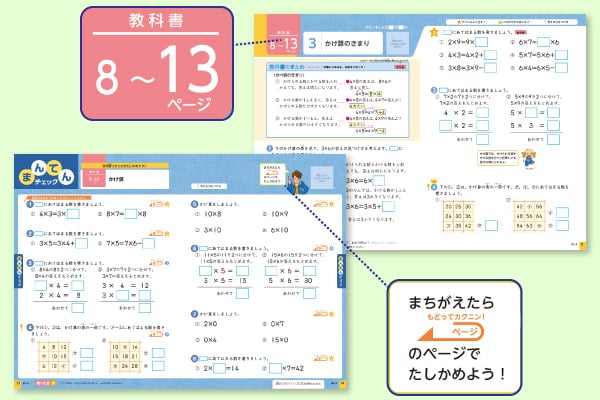

2024年度にリニューアルの『小学ポピー』では、

毎日の勉強を楽しんで続けられる学力向上システム「デジ・サポ」が新登場!

今日学習する内容がすぐわかる「ポピースケジュール」や、

楽しみながら学習を習慣化できる「がんばりすごろく」などで、

さらなる理解度アップと学力向上を目指せます。

新しくリニューアルした「小学ポピー」は

「ワークでの学び」+「デジ・サポ」で、学習習慣の定着をサポートします!

さらに今なら!入会プレゼントキャンペーン実施中

小学ポピー1年生4月号をご予約いただいた方に、家庭学習の習慣化をサポートするIoT文具「しゅくだいやる気ペン」をプレゼント!

お子さまの気持ちを「やる気」にさせます。

わかりやすく、身につきやすいヒミツ

学校教材のエッセンスが詰め込まれた教材

小学ポピー教材は

「学校の授業の予習・復習がしやすい!」

「ポピーで勉強したらテストで100点が取れた!」

と好評です。

ポピーを作っている新学社は、学校で使われているドリルやワークなども作っています。

そのノウハウが小学ポピーに活かされています。

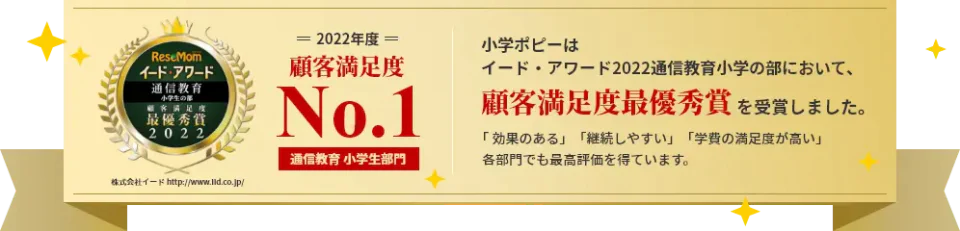

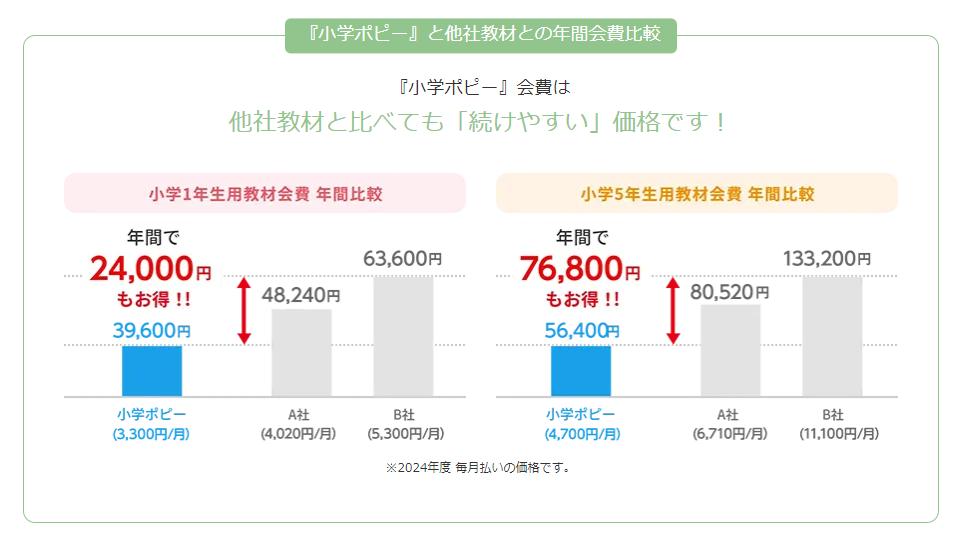

シンプルな教材で続けやすい価格!

「小学ポピー」には、余分な付録をつけていないため続けやすい価格でお届けしています。

※2024年度4月号から年払いを選択された場合の価格です。

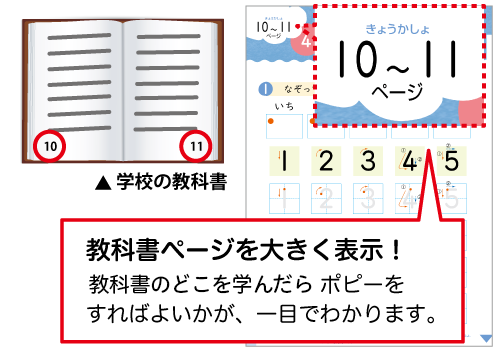

短い時間で効率的にできる予習・復習

教科書に沿っているので、授業の進度に合わせて予習・復習ができます。

短い時間で、無理なく集中して取り組めます。

教科書のまとめや、解説がわかりやすい

学習内容のポイントを「教科書のまとめ」にして掲載しています。

これも「効率的に復習ができる」理由の一つです。