かずを楽しく学ぶヒント

「1~10の数字は言えるけど、しっかり理解しているかわからない」

「数字と実際の"かず"を結びつけるのが苦手」

算数に直結する「かず」の力はおうちの方も気になりますよね!

今回は「かず」の力を伸ばすコツを元小学校の校長先生・村田 稔子(むらた としこ)先生に伺いました!

生活の中にある「かず」と友達になる

子どもは生活や遊びの中で、さまざまな経験を積み重ねて学習していきます。

そして、それは数についても同じです。

幼児期の今、大切なのは、具体物を通して「かず」を理解していくことです。

数があらわす物の量を意識する

「10まで数えよう」と手軽にできる数字の暗唱。

しかし、上手に暗唱できても、数を理解しているというわけではありません。

大切なのは、数が表す物の量を意識できることです。

「今日のおやつはクッキーだよ。お皿に5つずつ配ろう」

「靴下は3番目の引き出しに入っているよ」

「読みたい本を2冊持ってきて」

など、生活の中で「かず」を意識できるといいですね。

おうちの方の声かけが「かずの力」を育てる

「リンゴを5つカゴに入れてね」

「すべりだいの階段は何段かな」

など、公園に行ったり、買い物に行ったりしているときも、いろいろな数を見つけることができます。

おうちの方の声かけが、こどもの「かずの力」を育てます。

無理に計算させるのではなく、身近なものを数えたり、並べたりしながら、楽しく「かずの力」を伸ばしましょう。

指遊びを効果的に

たとえば「6」と言ったときに、指を1本ずつ数えて出すのではなく、パッと6が出せるといいですね。5より大きい数を「5といくつ」と捉えていることが大切なのです。

また、「ほかにも6ができるかな」の声かけで「5と1(1と5)」「2と4(4と2)」「3と3」など、いろいろな6を指で作って遊ぶと、数のひみつを発見することができます。

アドバイスいただいたのは

京都市内の小学校校長などを歴任した経験豊富な先生です。現在は全家研ポピーの教育対話主事として活動し、ポピー会員の教育相談に答えています。

ポピーへの入会をご検討中のかたへ

【期間限定】4月号 1か月から入会受付中

ただいま2023年度4月号1か月入会キャンペーンを受付中です!

抜粋版のおためし見本ではなく「実際に1か月分の教材を使って内容を確かめたい」という方には絶好のチャンス!お見逃しなく!

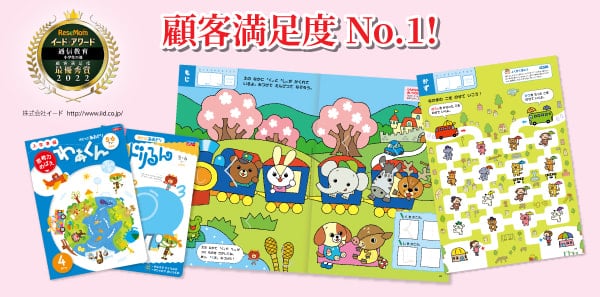

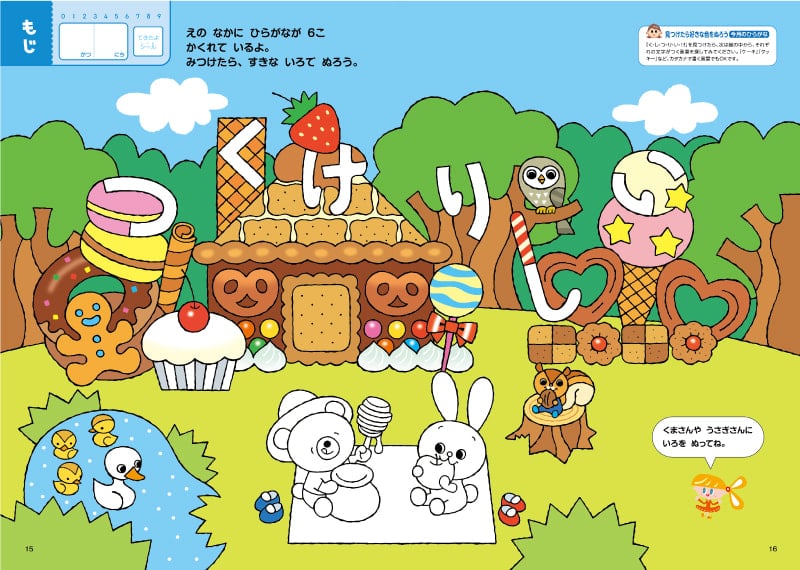

「もじ」「かず」「ことば」を楽しく伸ばす幼児ポピー

※画像は幼児ポピーあおどり(年長さん向け)の4月号のお届け例です

幼児期に大切なのは、これからの学びと成長をぐんぐん伸ばすための準備です。

「幼児ポピー」は楽しくてシンプルな教材で、

2歳児~年長さんまでの各学齢ごとに、

小学校以降に学ぶことが好きになる 根っこを作ります。

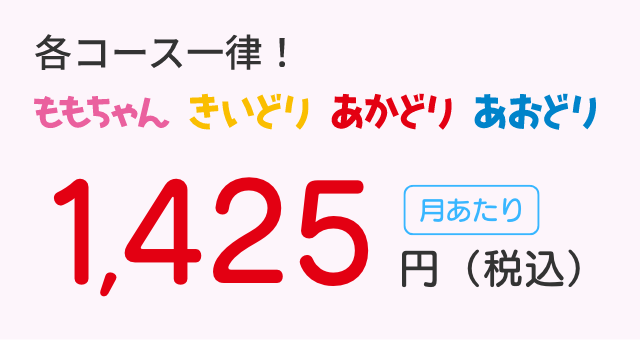

※2023年度4月号から年払いを選択された場合の価格です。

幼児ポピーの"3つのできる"

「こころ・あたま・からだ」が バランスよく育つ!

ポピーは「こころ・あたま・からだ」をバランスよく育てるよう作られています。

学習の基礎である「もじ・かず・ことば」の力だけでなく、社会のルールやマナー、運動あそびなど、幼児期に取り組みたい内容が盛りだくさんです!

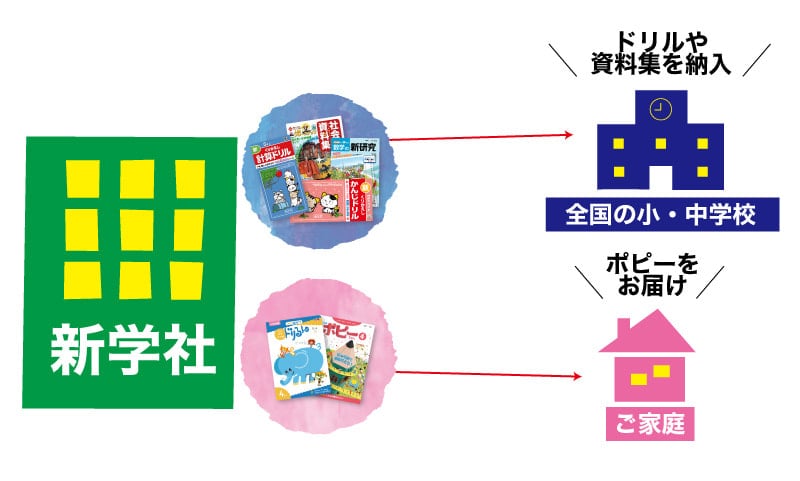

学校の勉強をよく知る会社が作る家庭学習教材

『月刊ポピー』は、全国の小・中学校で使用されるドリルや資料集など教科書に沿った副教材を発行している「新学社」が編集しています。

学習のプロが作る家庭学習教材なので、安心して取り組んでいただけます。

シンプルな教材で続けやすい価格!

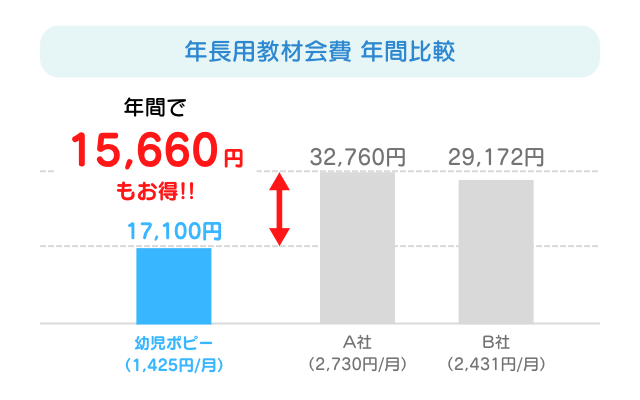

『幼児ポピー』と他社教材との会費比較

※ポピーとA社は2023年度、B社は2022年11月現在の年払い価格です。

お子さまの成長に本当に必要な内容を充実させたシンプルな教材。

余分な付録をつけていないため続けやすい価格でお届けしています。

小学生には「小学ポピー」

「理解させるのが難しい」

「ちゃんとわかっているのかな? と不安になる

「上手な勉強の仕方がわからない」

小学生のお子様の学習に悩みはつきものですよね…

小学ポピーなら、そんなおうちの方のお悩みを解決します。

おうちの方とお子さまが無理なく、スムーズに学習でき、

勉強のやり方も自然と身についていきます。

※2023年度の毎月会費(税込)です

わかりやすく、身につきやすいヒミツ

学校教材のエッセンスが詰め込まれた教材

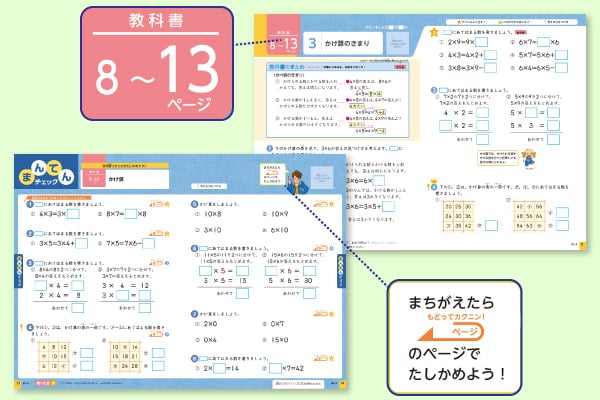

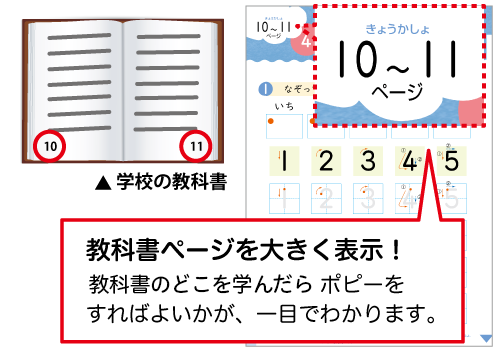

小学ポピー教材は

「学校の授業の予習・復習がしやすい!」

「ポピーで勉強したらテストで100点が取れた!」

と好評です。

ポピーを作っている新学社は、学校で使われているドリルやワークなども作っています。

そのノウハウが小学ポピーのに活かされています。

短い時間で効率的にできる予習・復習

教科書に沿っているので、授業の進度に合わせて予習・復習ができます。

短い時間で、無理なく集中して取り組めます。

教科書のまとめや、解説がわかりやすい

学習内容のポイントを「教科書のまとめ」にして掲載しています。

これも「効率的に復習ができる」理由の一つです