貴族の本棚 第4回「ロビンソン・クルーソー/十五少年漂流記」

お笑いコンビ「髭男爵」のメンバーである山田ルイ53世さん。ライブ活動やラジオ番組のレギュラー、声優などに加えて、近年では、「ヒキコモリ漂流記」「一発屋芸人列伝」など書籍の執筆、雑誌の人生相談など、独自の文才を生かした執筆活動も注目されています。

今回は、子どもなら誰しもが心ひかれる「冒険もの」の代表作について語っていただきました。後半部分には、山田さんの「あの著作」との共通点も……!?

第4回

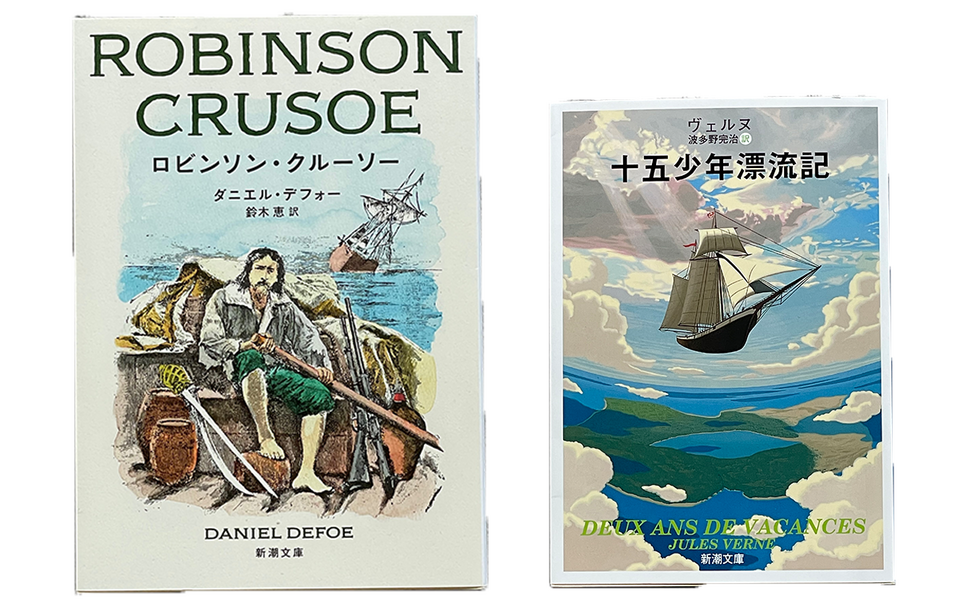

ロビンソン・クルーソー

(著:ダニエル・デフォー 訳:鈴木恵/新潮文庫)

十五少年漂流記

(著:ジュール・ヴェルヌ 訳:波多野完治/新潮文庫)

少年の心に響いたのは

「冒険もの」の作品たち

僕の父親は、子どもに比較的「おすすめの本」を紹介するタイプだったと思います。家の中に娯楽が少なかったこともあってか、僕に「この本はおもしろいぞ」「これを読め」と言うことが多かったですね。今思うと、父親自身も本をよく読んでいたのかもしれないです。

それでも、小学校4年生か5年生のときの誕生日プレゼントが「子鹿物語」だったのには「何で ❝子鹿物語❞ やねん!」と思いました(笑)。……いや確かに、児童文学の名作ではありますけど。

心ひかれたのは、やはり冒険もの。「海底二万マイル」、「ロビンソン・クルーソー」、「十五少年漂流記」など、子ども心に刺さり、夢中で読みました。中でも、「ロビンソン・クルーソー」は衝撃的でした。

物語は、28年もの間(!)無人島の生活を送った主人公が、その冒険生活を振り返り語るスタイルで始まります。たった一人で鳥や亀を獲り、野生の山羊を飼い慣らし、バターやチーズを作り、パンまでこしらえてしまう……。主人公のそのたくましさ、無人島での暮らしぶりに、小学生の僕はひたすらワクワクしました。

本を読むことで、厳しい社会を

サバイバルする知恵が身につくかもしれない

「十五少年漂流記」では、ヨーロッパの寄宿舎で生活していた子どもたちが、力を合わせて無人島での生活を送る様子が描かれます。何せ15人のメンバーがいるわけですから、リーダー選び、ライバルとの確執、交錯する人間関係など、子どもながらにも、大人の権力闘争をほうふつとさせる展開が描かれていきます。

どちらの物語にも共通するのは、無人島のような荒々しい世界の中で、自分の知恵や工夫でいかに生き延びていくか、ということです。

子どもたちにとってこれからの人生には、理不尽がたくさんあると思います。嘘や偽りも当然のようにあるでしょう。だけど僕は子どもに、世の中がそんな世界なんだとは、とても言えません。

だから、それを「ロビンソン・クルーソー」や「十五少年漂流記」に、親に代わって伝えてもらいたいのです。

たとえどうしようもない状況にあっても、身近にあった材料を使って道具を作り、工夫しながら生き延びてほしい。抜き差しならない人間関係にどう対処するか、物語を通して生々しく味わってほしい。

大人は社会に子どもを送り出すとき、「お友だちとぶつかったときは、先に譲ってあげましょう」と、子どもの「牙」を抜こうとします。しかし、実際の社会は違う。

野生の動物は生き延びるために牙を磨こうとするところ、人間は中途半端に優しいひとをつくろうとしてしまいます。

現実的に無人島生活はできなくても、サバイバルする登場人物たちを通して、生き抜くための知恵や工夫を追体験できればと思います。

さまざまな波に翻弄されてきた自分自身も

実は「人生のロビンソン・クルーソー」だった?

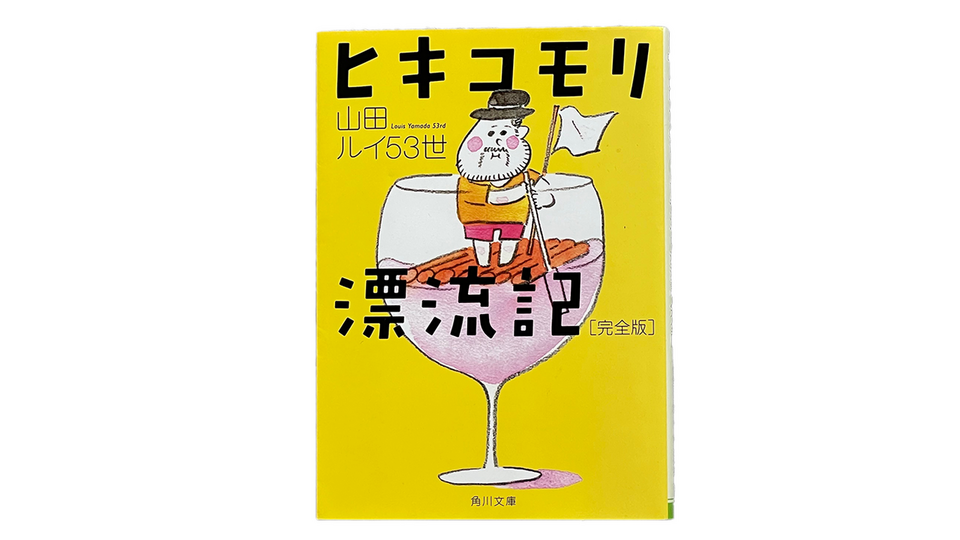

そういえば、僕の著書も、これらの冒険ものと同じ「漂流記」がタイトルについています。

確かにこれまでの人生を振り返ると、難関中学の受験に合格したものの、あることをきっかけに6年間引きこもり生活を送ったのちに大検を取得し、国立大に合格も、2年後に失踪……以後も色々なことがあり、まさに「漂流」しながら、ここまでたどり着いてきました。

文庫本の表紙にも、「貴族」の僕がワイングラスの中でイカダに乗って漂流しているイラストを描いていただいています。今になってみると、子どものときに読んだ「漂流記」の影響を受けているのかもしれないですね。

これらの本を通して、人間の生きる意思の強さを学んでほしい。娘には、「パパも実は、人生のロビンソン・クルーソーだったんやで」と伝えたいです。

****

次号でも、山田ルイ53世さんのおすすめの本をご紹介していきます。

お楽しみに!

この記事を読んでのご感想もお待ちしております!ポピーfプラス投稿フォームよりご感想をお寄せください。